译文及注释

译文

犹如仙境般的茶山,流动着的云雾滋润了灵草般的茶芽,洗遍了嫩嫩的茶芽。

好友曹辅投我所好送来月圆般的团茶,品尝茶汤,顿觉清风拂来,习习春意就要来到杭州了。

要知道这等冰清玉洁的茶叶不但内质高雅,而且是不加任何油膏。

作一首小诗,请君千万不要见笑,实在是自古好茶犹如美人,让人神魂颠倒、情怀顿开啊。

注释

曹辅:字载德,福建沙县人,宋元符进士。

玉川子:这里是作者自喻是“茶仙”卢仝。

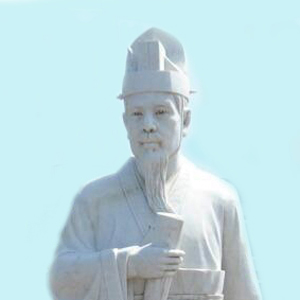

苏轼,(1037年1月8日-1101年8月24日)字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山(四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家,历史治水名人。苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。与韩愈、柳宗元和欧阳修合称“千古文章四大家”。作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等。 ▶ 3359篇诗文

不仅如此,诗的前两句,每一句中都有“人”和“月”字,这就使诗的前两句的句法更加工整而复杂了。实际上,诗的前两句也可变为“离人无语却有情,明月有光却无声”,或者为了合于平仄,也可以改为“离人无语却有情,有光明月却无声”这样就将人和月分开描写,前句写人,后句写月,但诗人此处却偏偏将人和月交织地描写在一起,两句中都有人和月。从第一句看,两人分离时都没有什么话说,而月亮也没有声音,四周很寂静,似乎没有什么感情,但第二句马上一变,明月虽然无声,却有着洁白的光亮,而两人分离时虽然缄言,保持着沉默,内心里却百感交集,充满着离情别绪,这样一写,句与句之间就有一种起伏,一种变化。不仅使人感到人有情,就连月也有情。

前二句是写两人在明月下依依不舍的分手时情景,后二句转而描写离别后情景。作者是个女子,从末二句的口气来看,第三句中的“人”也应该是指一位女子。她不仅离别有情,别后相思也依然有情。这从“人似月”三字即可看出。这三字看似平淡,言外之意都很多,有着承上启下的意义。从承上讲,前二句虽然月无声,只有光,但就如同人无语却有情一样,都是有情物,而此处说“人似月”,就是说此刻的人依然如月一样,仍是有情物。从启下讲,月亮每天夜里从云中映射到水中,又从水中爬到层城,年年岁岁,周而复始,表现其时间之长,而“人似月”,正是为了说明人的相思也是天天如此,夜夜如此,说明其相思时间之长之久。月亮皎洁无声,离人相思无语,其情却如同月光,云间、水上、层城,无处不在。足见相思之深沉、绵密,如诗如画。诗从月光下离人的依依惜别,到月光下闺女的独自相思,从头至尾都将人、月合写,以人喻月,以月形人,写得十分有情味,又别致。

“城窄山将压,江宽地共浮。东南通绝域,西北有高楼。”城窄被山包围,很压抑,端午节涨水,漓江宽阔,江中的洲子局部被水淹没就产生诗中的“江宽地共浮”现象,作者写的是景,对桂林的印象。也表达了作者的心镜。当时诗人受朝中“牛(僧孺)李(德裕)党争”的牵累,被排斥出朝,随好友桂管观察使郑亚来到桂州,任掌书记闲职,心头自有一番滋味。北宋诗人黄庭坚流放宜州,路过桂林,也为秀丽的桂林山水所吸引、所陶醉,忘却了自己的不幸,写出了《到桂州》:“桂岭环城如雁荡,平地苍玉忽蹶峨。李成不在郭熙死,奈此百嶂干峰何!”诗中所提到的李成、郭熙皆为著名画家。

“殊乡竟何祷,箫鼓不曾休。”这两句中“箫鼓”就是扒龙船中的唢呐及龙船鼓。他刚到桂林,对桂林龙船习俗不了解,旧时扒龙船,有在庙里日夜唱龙船歌,唢呐、鼓、锣伴奏的习俗。“殊乡竟何祷,箫鼓不曾休。”,箫鼓的声音从不停息,不知道他们有什么祈求呢?真实描述了作者的思索。李商隐的诗句告诉大家,他当时就住在龙船庙附近,近漓江,周边有山,西北有高楼。

桂林至阳朔的百里漓江,碧水萦回,奇峰夹岸,不仅有“山青、水秀、洞奇、石巧”四绝,还有“深潭、险滩、流泉、飞瀑”四观。这些在文人诗作中也都有表现。如唐代许浑《送杜秀才》诗曰:“桂州南去谁与同,处处山连水自通。两岸晓霞千里草,半帆斜日一江风。瘴雨欲来枫树黑,火云初起荔枝红。……”朝霞辉映,绿草千里,斜阳光照,船帆半挂……整首诗如一幅艳丽的水彩画。明代俞安期《漓江舟行》,写出了躺卧小舟漂流漓江的奇妙境界:“桂楫轻舟下粤关,谁言岭外客行艰?高眠翻爱漓江路,枕底涛声枕上山。”枕下流水潺潺,枕旁峰峦渐去,令人神往,令人眷念。清代张联桂《望桂林阳朔沿江诸山放歌》,则描绘了漓江雨后的动人景象,诗中曰:“须臾雨过云亦散,依旧万朵青芙蓉。