词通过写杏花的凋零,借以哀伤自己悲苦无告、横遭摧残的命运。词之上片先以细腻的笔触工笔、描绘杏花,外形而及神态,勾勒出一幅绚丽的杏花图。近写、细写杏花,是对一朵朵杏花的形态、色泽的具体形容。杏花的瓣儿好似一叠叠冰清玉洁的缣绸,经过巧手裁剪出重重花瓣,又逐步匀称地晕染上浅淡的胭脂。朵朵花儿都是那样精美绝伦地呈现人们眼前。“新样”三句,先以杏花比拟为装束入时而匀施粉黛的美人,她容颜光艳照人,散发出阵阵暖香,胜过天上蕊珠宫里的仙女。“羞杀”两字,是说连天上仙女看见她都要自愧不如,由此进一步衬托出杏花的形态、色泽和芳香都是不同于凡俗之花,也充分表现了杏花盛放时的动人景象。

以下笔锋突转,描写杏花遭到风雨摧残后的黯淡场景。春日绚丽非常,正如柳永《木兰花慢》中所云:“正艳杏烧林,缃桃绣野,芳景如屏。”但为时不久就逐渐凋谢,又经受不住料峭春寒和无情风雨的摧残,终于花落枝空;更可叹的是暮春之时,庭院无人,美景已随春光逝去,显得那样凄凉冷寂。这里不仅是怜惜杏花,而且也兼以自怜。试想作者以帝王之尊,降为阶下之囚,流徙至千里之外,其心情之愁苦非笔墨所能形容,杏花的烂漫和易得凋零引起他的,种种感慨和联想,往事和现实交杂一起,使他感到杏花凋零,犹有人怜,而自身沦落,却只空有“故国不堪回首月明中的无穷慨恨。”愁苦“之下接一”问“字,其含意与李后主的”问君能有几多愁,恰似一江春水向东流“亦相仿佛。

词之下片,以杏花的由盛而衰暗示作者自身的境遇,抒写词人对自身遭遇的沉痛哀诉,表达出词人内心的无限苦痛。前三句写一路行来,忽见燕儿双双,从南方飞回寻觅旧巢,不禁有所触发,本想托付燕儿寄去重重离恨,再一想它们又怎么能够领会和传达自己的千言万语?但除此以外又将凭谁传递音问呢?作者这里借着问燕表露出音讯断绝以后的思念之情。“天遥”两句叹息自己父子降为臣虏,与宗室臣僚三千余人被驱赶着向北行去,路途是那样的遥远,艰辛地跋涉了无数山山水水,“天遥地远,万水千山”这八个字,概括出他被押解途中所受的种种折磨。回首南望,再也见不到汴京故宫,真可以说是“别时容易见时难”了。

以下紧接上句,以反诘说明怀念故国之情,然而,“故宫何处”点出连望见都不可能,只能求之于梦寐之间了。梦中几度重临旧地,带来了片刻的慰安。结尾两句写绝望之情。晏几道《阮郎归》末两句“梦魂纵有也成虚,那堪和梦无”,秦观《阮郎归》结尾“衡阳犹有雁传书,郴阳和雁无”,都是同样意思。梦中的一切,本来是虚无空幻的,但近来连梦都不做,真是一点希望也没有了,反映出内心百折千回,可说是哀痛已极,肝肠断绝之音。

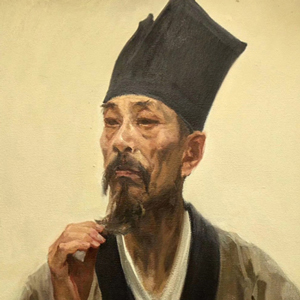

作者乃北宋著名书画家,其绘画重高写生,以精工通真著称于世。这种手法于此词的景物刻画中也有所体现,尤其上片对杏花的描绘,颇具工笔画的意蕴。

文章记叙了五岁小儿秃秃惨死于父亲孙齐之手的原因和改葬过程,严厉谴责了禽兽不如的司法官孙齐,同时也暴露了封建社会法律政令的本质。文章于琐屑记载中,刻画了官吏的丑恶灵魂,形象逼真,语言生动。

作者善于通过人物的行为、语言来揭示人物的精神世界。先看孙齐的婚姻行为,他是先娶杜氏,留在家乡,而后又假称未婚,骗娶了周氏,去蜀上任。真相大白后,纠纷一场。前车之覆未远,又故恶重演,独自去休宁上任,又纳娼妓陈氏。这些都说明孙齐是个奸诈好色、无信无义之徒。再看孙齐的言论,被骗的周氏不甘心继续保持这种尴尬的婚姻局面,决心与孙齐断绝关系。孙齐急了,说:“我为你赶走元配杜氏”,也不顾及“身体发肤,受之父母,不可毁伤”的圣人之训,剪断头发发誓。这番“情义”也真打动了周氏。但是后来,这些话也都不算数了。他回家休假,连见见周氏都不提了,还派人偷走了周氏所生的儿子。周氏远去任所找他,他竟是亲手“捽挽置庑下”。捽挽,连拉带拽,可见其凶暴。孙齐还拿出一个假的契约,说:“你不过是个婢佣,怎么敢这样闹!”古语说:“听其言而观其行。”作者让人物语言在人物行为的陪衬下,深刻地揭示了人物的精神面貌,使读者看到了孙齐阴险奸诈的性格。“虎毒不食子”,言畜类之残暴者也具备亲子间的基本道德。但孙齐则不然,为了怕官府戳穿他诬妻为佣的丑行,竟不惜残忍地杀害了亲生儿子,毁灭证据,保全自己。作者对于杀儿过程中,孙齐及其帮凶陈氏的动作写得十分仔细:“扼其喉”、“引儿足”、“倒持之”、“抑其首”,这些行为描写,更加暴露出他们的阴毒残忍。作者让事实来说话,他对人物的臧否,主要是通过人物自身的行为刻画出来的。

作者实录了封建官场的黑暗内幕,语虽平钝,但深蕴着批判的锋芒。在周氏几次告状中,孙齐先是能够“赀谢得释”,后来“辨于州,不直。周氏诉于江西转运使,不听。”封建社会里,官吏贪脏枉法,官官相护,老百姓到难以伸冤。具有讽刺意味的是,作者特别指出主人公孙齐“明法”,而其授职亦屡为各州“司法”。“明法”、“司法”而“犯法”,可见官吏的佞巧无信。结尾的议论也深化了主题。作者以对比议论手法一扬一抑,欲擒故纵。先言人区别于禽兽,是为一扬,一纵,既而,又言禽兽不伤亲子,“如齐何议焉?”言外之意,孙齐禽兽不如,是为一抑一擒,鞭辟入里。

这是一篇记实性的叙事散文,它记叙了五岁小儿秃秃惨遭生父庶母残酷杀害的故事。这篇作品很像短篇小说。情节曲折,叙速简洁,在不长的篇幅中把一桩惨案的来龙去脉交代得清楚明白。人物鲜明,无论是灭绝人性弃妻杀子狡诈残忍的孙齐,还是始而被骗,继而遭弃,坚持上诉斗争的周氏,都跃然纸上。作者以精炼的笔墨,抓住细节,着力刻画。

宦海中的沉浮,恰如海的潮涨潮落,永无停息。尤其是在调迁频繁却无法担当大任、壮志难酬时,其落寞的心情更为沉重。此词抒写的就是宦海浮沉的落寞心情。

起笔三句叙事。词人说:扁舟昨天刚停泊,今天就来到高亭上,极目远望千里闲云。“闲云”也显出一股轻松之感。但是,他毕竟是来散心的,以解胸中郁闷,“孤”字见出他的孤独感,“目断闲云千里”也隐约透出念远、怀乡之意。作者的心情并不那么闲适,而较为复杂,有如夏末秋初的黄昏那和着凉意的热燥,使人并不好受。

“前山急雨过溪来,尽洗却、人间暑气”。天顺人意,降下一阵好雨!将那热燥一洗而空,仿佛人世间的一切尘垢连同自己那些莫名的烦闷也一洗而空。此词的“前山急雨过溪来”又加之“尽洗却”,这样的心情表现得更为痛快。此时他的愁闷似乎散去了,他得到了很大的满足。

过片写雨后情景。“暮鸦木末,落凫天际,都是一团秋意。”极目秋景一片高远,可是,暮色寒鸦却不无一种惆怅的意味,作者遂以“一团”来形容这秋意。“一团”,即忧丝难理,烦躁中难堪的心境,委婉地表现出来。所以下面说:“痴儿騃女贺新凉,也不道、西风又起。”新秋的凉爽是可喜的,可是在不知不觉间,西风起了,节序便又推移了。这句是从苏轼《洞仙歌》:“但屈指西风几时来,又不道流年暗中偷换。”转化而来。表达出作者此时的情绪底蕴:他是在感叹似水的流年。以“痴区騃女”作反衬,益发显得悲凉。

唐柳宗元贬谪永州,写了一首诗叫《南涧中题》,苏轼谓此诗忧中有乐,乐中有忧。终归还是忧。诗云:“秋气集南涧,独游亭午时。回风一萧瑟,林影久参差。”又云:“孤生易为感,失路少所宜。索寞竟何事?徘徊只自知。”《鹊桥仙》中所表现的情绪虽然没有那么沉重,但节奏是相似的:忧中求乐,乐中有忧,乐尽忧来,心情虽一时得以开解,但终归抵挡不了忧愁的纠缠。这是一个欲有作为的士大夫在那不安定的调迁频繁的仕途中,所特有的心态。作者在不少词中写这种情况,感叹着“岁月尽抛尘土里”(《糖多令》)、“万事悠悠付寒暑”(《青玉案》)、“江湖自古多流落”(《满江红》)。读了那些词,回头再读这篇作品,对其思想感情能有个较切实的把握。

【死而后已】:死了以后才停止。形容为完成一种责任而奋斗终身。

【温故有新】 :温习旧的有识,得到新的理解和体会。也指回忆过去,能更好地认识现在。

【任重道远】:比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

【择善而从】:指选择好的学,按照好的做。

【见贤思齐 】:见到德才兼备的人就想向他学习,和他一样。

【三人行,必有我师】:一些人中必定有可以作为我的老师的人。指应该虚心地向一切有长处的人学习。

【己所不欲,勿施于人】:自己不想做的事情,不要强加给别人。

【岁寒松柏】:比喻在艰苦困难的条件下节操高尚。

【三省吾身】:省:检查、反省;身:自身。原指每日从多个(三和九在文言文中有多个的意思。)方面检查自己,后指多次自觉地检查自己。