第一首诗赞美了宣城物产的丰饶、景色的清嘉,并特别将土产的紫毫笔冠以“风流”的名号,暗指历代文人曾用此写下名诗佳篇,流传不朽。诗中又以调侃的口吻,说诗人舅氏往任太守,如以牛刀割鸡,一则叹其大材小用,一则赞其理政游刃有余。全诗多用借语、典故,显示其“无一字无来处”的特点。

首联“试说宣城郡,停杯且细听”,写在酒宴上告别,谈到舅舅李公择要去的地方,诗人便来了劲,一古脑儿倒出宣城的情况,让人们停住酒杯听他按照预定的想法非正式地讲。此联是侧面总写,提起人们对宣城了解的兴趣。

颔联“晚楼明宛水,春骑簇昭亭”,写了宣城的山水。春天来了,“山晚望晴空”的谢朓楼被清亮明静的宛溪河缠绕着,更显得高耸雄伟,多姿多彩。春光像跑马似的,跨越山山水水,簇拥围拢着敬亭山。敬亭山原名昭亭山,晋初为避晋文帝司马昭名讳,改称。南齐诗人谢眺《游敬亭山》诗有“兹山亘百里,合杳与云齐,隐沦既已托,灵异居然栖。”的描绘;唐代李白先后7次登临此地,且留有“相看两不厌,只有敬亭山。”这联的“明”与“簇”,皆活用看动词。

颈联“罢稏丰圩户,桁杨卧讼庭”,写了宣城是一个天然的粮仓,是一个讲究法治的地方。前句意思是说,圩户的种田人家,家家户户五谷丰登。后句写犯了罪就要处治,处治是依法律程序,不能乱来。“桁杨卧讼庭”,是一种有序的审判。当时黄庭坚的舅舅正任淮南西路提点刑狱,故黄庭坚用依法律程序来说事。

尾联“谢公歌舞处,时对换鹅经”,是写宣城民风淳朴,歌舞升平,讲求道德与教化。谢公谢眺,在宣城任太守时他“勤于郡治、劝民教士、关心农政”,给宣城人民留下了美好的印象,被称为“谢宣城”。歌舞处,指谢朓楼,那里歌舞升平,人民生活安逸。这些楼台歌舞是一种教化,时时焕起人们的道德良心。此联意下,一个地方的治理应该像宣城那样和谐安定,稻熟年丰。

第二首诗咏赞宣城山明水秀的佳丽风光,并以想象之笔写出舅父到任后受到民众拥戴、歌舞欢欣的景象,以及百姓富足、政事简易清明的情形。且以曾在此地做官的谢脁来比喻舅父的文采风流,还特别用王羲之故事点明其淡泊心境。全诗笔法简炼,内涵丰富,虽未全脱送人上任的陈套,但因诗中多写入当地名胜、人物,平易亲切。

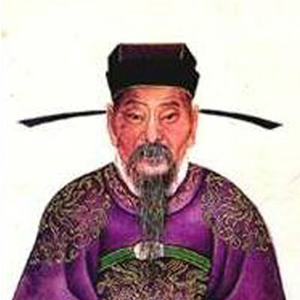

黄庭坚是北宋诗的大家,造诣很高,与苏轼齐名,并称苏黄。黄庭坚在文学艺术上是具有很高天才的,而又卓然自立,不肯随人后的。他作诗时,态度郑重,精心结撰。第一首,开头似叙事,接下来作描叙,中间两联对仗工整,活用名词、动词为形容词,讲究字眼的锤炼,他通过奇特的意象、新颖的比喻和使事用典,达到了停杯细听说宣城的目的,形成一种峭拔生新的艺术效果。这种以叙述为诗、以议论为诗、以理趣为诗的独特艺术手法显示出他独特的个性风貌。

此词是黄山谷与甘居山野、不求功名的“眉山隐客”史应之互相酬唱之作,全词通过一个“淫坊酒肆狂居士”的形象,展现了山谷从坎坷的仕途得来的人生体验,抒发了自己胸中的苦闷和激愤。词中所塑造的狂士形象,是作者自己及其朋友史念之的形象,同时也是那一时代中不谐于俗而怀不平傲世之心的文人的形象。

上片是劝酒之辞,劝别人,也劝自己到酒中去求安慰,到醉中去求欢乐。首句“黄菊枝头生晓寒”是纪实,点明为重阳后一日所作。因史应之有和词,故自己再和一首,当亦是此数日间事。赏菊饮酒二事久已有不解之缘,借“黄菊”自然过渡到“酒杯”,引出下一句“人生莫放酒杯干”。意即酒中自有欢乐,自有天地,应让杯中常有酒,应该长入酒中天。“风前横笛斜吹雨,醉酒簪花倒著冠”,着意写出酒后的浪漫举动和醉中狂态,表明酒中自有另一番境界。横起笛子对着风雨吹,头上插花倒戴帽,都是不入时的狂放行为,只有酒后醉中才能这样放肆。

下片则是对世俗的侮慢与挑战。“身健在,且加餐。舞裙歌板尽清欢。”仍是一种反常心理,其含意于世事纷扰,是非颠倒,世风益衰,无可挽回,只愿身体长健,眼前快乐,别的一无所求。这是从反面立言。“黄花白发相牵挽,付与时人冷眼看”,则是正面立言。菊花傲霜而开,常用以比喻人老而弥坚,故有黄花晚节之称。这酒说的白发人牵换着黄花,明显地表示自己要有御霜之志,决不同流合污,而且特意要表现给世俗之人看。这自然是对世俗的侮慢,不可能为时人所理解和容忍。

此词以简洁的笔墨,勾勒出一个类似狂人的形象,抒写了山谷久抑胸中的愤懑,表现出对黑暗、污浊的社会现实无言的反抗。词中所塑造的主人公形象,以自乐自娱、放浪形骸、侮世慢俗的方式来发泄心中郁结的愤懑与不平,对现实中的政治迫害进行调侃和抗争,体现了词人挣脱世俗约束的高旷理想。主人公旷达的外表后,隐藏着无尽的辛酸与伤痛。

上片首句“阳羡姑苏已买田”,是说词人与叶温叟志趣相同,二人各自已在阳羡和姑苏买了田地,准备致仕定居,脱离尘世而去。“相逢谁信是前缘”,是承前句买田致仕之相同志趣,而说二人在杭州相逢真是前世即有的缘份。“莫教便唱水如天”,用语含蓄蕴藉,使典自然。“水如天”,是化用唐朝赵嘏《江楼感旧》诗之“月光如水水如天”句,意谓千万不要教人唱起感叹故人分离的诗歌。

下片把与友人难舍难分之情化为永不离别的幻想:“我作洞霄君作守,白头相对故依然。”词人对叶温叟说:“让我去担任洞霄宫提举的职务,由您来作杭州太守之官。这样,咱们二人就可以白头相对,故旧依然了。”这是从反面表达词人内心的对故友难以抑制的分离之情。末句“西湖知有几同年”,则感叹人生知己实在太少了,尤其是同龄人的知己则更加稀少。

这首词没有太多的修饰,不堆砌辞藻,充分表达出词人对温叟的深情厚谊,也感叹了时光相催,当时同年今已满头白发,并将此升华到人生哲理的高度,耐人寻味。

这是一首赞美西湖美景的诗。此诗不是描写西湖的一处之景、一时之景,而是对西湖美景的全面描写概括品评,尤其是后二句,被认为是对西湖的恰当评语。作者畅游西湖,从早到晚,一边欣赏美丽的湖光山色,一边饮酒构思,意笃八极,神游万仞。于是乎写就了这首传诵一时的佳作。

诗的前两句既写了西湖的水光山色,也写了西湖的晴雨时的不同景色。“水光潋滟晴方好”描写西湖晴天的水光:在灿烂的阳光照耀下,西湖水波荡漾,波光闪闪,十分美丽。

“山色空濛雨亦奇”描写雨天的山色:在雨幕笼罩下,西湖周围的群山,迷迷茫茫,若有若无,非常奇妙。从第一首诗可知,这一天诗人陪着客人在西湖游宴终日,早晨阳光明艳,后来转阴,入暮后下起雨来。而在善于领略自然并对西湖有深厚感情的诗人眼中,无论是水是山,或晴或雨,都是美好奇妙的。从“晴方好”“雨亦奇”这一赞评,可以想见在不同天气下的湖山胜景,也可想见诗人即景挥毫时的兴会及其洒脱的性格、开阔的胸怀。上半首写的景是交换、对应之景,情是广泛、豪宕之情,情景交融,句间情景相对,西湖之美概写无余,诗人苏轼之情表现无遗。

诗的后两句进一步运用他的写气图貌之笔来描绘湖山的晴光雨色,而是遗貌取神,只用一个既空灵又贴切的妙喻就传出了湖山的神韵。苏轼用了比喻的修辞手法,把西湖之美与西施之美相比,当然无可非议。但,我们知道,历史上还有不少女子,其美与西施相比,恐怕也差不了多少。可苏轼为什么偏偏要选西施来比西湖呢?我想是不是有两个原因:一是西施的家乡在浙江,而且离西湖不远;二是西施和西湖,都有个“西”字,这真是个天作之合。至于称西施为西子,恐怕不仅是为了尊重,还与平仄有关系(第三句最后一个字要求仄声字,而“施”是平声字)。现在,西湖也叫西子湖,就是源于苏轼这首诗。对这个比喻,存在有两种相反的解说:一说认为诗人“是以晴天的西湖比淡妆的西子,以雨天的西湖比浓妆的西子”;一说认为诗人是“以晴天比浓妆,雨天比淡妆”。两说都各有所见,各有所据。但就才情横溢的诗人而言,这是妙手偶得的取神之喻,诗思偶到的神来之笔,只是一时心与景会,从西湖的美景联想到作为美的化身的西子,从西湖的“晴方好”“雨亦奇”,想象西子应也是“淡妆浓抹总相宜”,当其设喻之际、下笔之时,恐怕未必拘泥于晴与雨二者,何者指浓妆,何者指淡妆。欣赏这首诗时,如果一定要使浓妆、淡妆分属晴、雨,可能反而有损于比喻的完整性、诗思的空灵美。