译文及注释

译文

夏水的南面住着一个叫涓蜀梁的人。他这个人愚蠢又胆小。在有明月的晚上行走时,低头看见他自己的影子,以为是蹲在旁边的鬼;抬头看见他的头发,以为是精怪。他转身逃跑,等他到家,由于受到过度惊吓,气绝身亡。

注释

夏首:即夏水口,在今湖北省江陵东南。

夏 :河名,即夏水,今名长夏河。

焉:在那里。

曰:名叫。

涓蜀梁:人名。

愚:愚蠢。

善:容易。

畏:害怕。

其:通“宵”,夜。

俯:低下头。

魅:精怪。

古人以为物老则成魅。

走:跑。

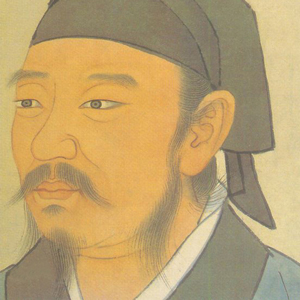

荀子(约公元前313年—公元前238年),名况,字卿(一说时人相尊而号为卿),战国末期赵国人 ,两汉时因避汉宣帝询名讳称“孙卿”,思想家、哲学家、教育家,儒家学派的代表人物,先秦时代百家争鸣的集大成者。荀子曾三次担任齐国稷下学宫的祭酒,两度出任楚兰陵令。晚年蛰居兰陵县著书立说,收徒授业,终老于斯,被称为“后圣”。荀子批判地接受并创造性地发展了儒家正统的思想和理论,主张“礼法并施”;提出“制天命而用之”的人定胜天的思想;反对鬼神迷信;提出性恶论,重视习俗和教育对人的影响,并强调学以致用;思想集中反映在《荀子》一书中。荀子总结百家争鸣的理论成果和自己的学术思想,创立了先秦时期完备的朴素唯物主义哲学体系,他的思想在以后两千多年封建社会的发展中潜移默化地发生着影响。 ▶ 8篇诗文

●全文层次

全文可分三层。第一层,自发端至“其相似也适然”。内容是介绍作者两位友人的共同特征:“非今所谓贤人者”,“学圣人而己”。尽管他们素不相识,所师所友也不同,然而,他们的言行极其相似。这就表明,他们“学圣人”达到了登堂入室的境界。第二层,自“予在淮南”到“辅而进之,其可也。”同是“学圣人”,“既相似,又相信不疑”,而作者也是有志于“学圣人”的,他们共同努力,“辅而进之”。第三层,至结尾。声明作文的缘故。由于“会合不可以常”,难得经常聚首交流,所以,作文“相警”亦“相慰”。“相警”足见其重道,“相慰”足见其重情。《同学一首别子固》的表现形式,颇具特色。文章题曰“别子固”,但是,一开始便以曾巩和孙侔相提并论,称赞他们是“学圣人”而有成的“贤人”,而且是“非今所谓贤人者”。作者写正之即是写子固,交互辉映。

●构思特点

这篇文章在构思上有一个显著特点,即不单从曾巩与自己的关系着笔,而是引出一位各方面情况与曾巩神合的孙正之作为映衬,分别从作者自己与曾、孙两人的关系着笔,形成平行的双线结构。这样来体现“同学”的主题,是比较新颖独特的。

文章一上来就分别介绍“江之南”、“淮之南”的两位贤人曾子固和孙正之。强调他们都不是当今世俗所说的那种贤人,暗示下文的同学于圣人;同时又分别点明“予慕而友之”,将自己和曾、孙两人分别挂上了钩,暗示了三人趣尚的一致,为下文两人之相似、师友之相同张本。作者在《送孙正之序》表示:“予官于扬,得友日孙正之。正之行古之道,又善为古文。”这正是他们三人志趣契合的基础。

接着,作者又转而强调,这两位自己所仰慕的朋友和贤人,他们之间却从来未曾相互拜访、交谈,或互致书信礼物。三个排句,蝉联而下,把双方未曾识面的意思强调得非常突出。既然如此,“其师若(与)友,岂尽同哉?”这一问自在情理之中。下面又一转:“予考其言行,其不相似者,何其少也!”,这就有些超越常理了。既未谋面,师友又不尽同,何以两人竟如此相似?这就不能不推出下面的结论:“学圣人而已矣。”为了使这一论断更确切不移.作者又进而论证:既然同学于圣人,那么他们的师友,也一定是学圣人的;圣人的言行都是相同的,同学于圣人的人,各方面都很相似,就是很自然的了。这一层,一步一转,从未曾相识说到师友的不同,再转出两人的相似,最后揭出同学圣人的正意。纯用抽象的逻辑推理,丝毫不涉及两人的具体行事,但他们“同学”于圣人这一点却被论证得很有说服力。正是在这里,作者揭示出“同学”的深刻涵义。真正意义上的“同学”在于同道,在于同学于圣人,而不在形迹上曾否相过、相语、相接。这也正是作者一开头所说的他们与“今所谓贤人者”有区别的具体涵义。既然如此,仰慕而分别与之相交的作者自己,其为“同学”也自在不言中了。

文章的第二段,从“相似”进一步引出了“相信”,作者分别向两人谈到对方,尽管他们从未有过交接,却都相信作者的介绍。这种“相信”,似又超乎常情。但这正表现出“同学”于圣人的贤人之间那种超越空间、不拘形迹的神交,那种高度的相互信任。而曾、孙两人对作者的“相信”也就不言而喻。

文章的第三段从两位贤人的共同志向引出作者追随他们的愿望。首先提到曾巩赠给自己的《怀友》一文,表示要携手共进,至乎“中庸”,然后捎带一笔,正之盖亦常云尔”,照应上文“相似”之论。并进而指出,能达中庸之境的,除了他们再没有别人。这正是“同学于圣人”的表现。曾巩先在《怀友》(见宋吴曾《能改斋漫录》卷十四所载)中,诉说自己少而学,不得师友,望圣人之中庸而未能至。“尝欲得行古法度士与之居游,孜孜焉考予之失而切剧(磨)之。皇皇四海,求若人而不获。自得介卿。然后始有周旋激恳、摘予之过而接之以道者;使予幡然其勉者有中,释然其思者有得矣,望中庸之域,其可以策而及也”。可惜彼此远隔,会少离多,切磨之效不深。本篇这一段,正与子固殷殷求友之意相呼应,又提出孙正之正是其所渴望相交的最佳人选。至于作者自己,则谦虚地说从来不敢自期其必能到圣人中庸的境界,但愿在他们的帮助下朝这个方向努力。到这里,把三人“同学”于圣人以至乎“中庸”的意思完全表明了。

末段以抒情之笔收束,正面点出题中“别”字。在官为职守所拘,在私有人事牵系,彼此不能经常在一起,这真是无可奈何的事。《怀友》说:“思而不释,已而叙之,相慰且相警也。”这里也说:“作《同学一首别子固》,以相警且相慰云。”朋友之问,互赠文字,以为学之道相策勉,以交谊之诚相慰藉,此篇是个很好的榜样。

●写作手法

此文出现了许多重复句式,如“江之南有贤人焉”、“淮之南有贤人焉”等句,作者这样写意在向读者传递一个信息:自己所说的贤人跟世俗所说的贤人有所不同。他所说的贤人是以“学圣人”为务的,这些贤人的目标是“至乎中庸而后已”,而世俗所说的贤人仅仅是就才学而言,二者的差别一目了然。此文写“别子固”,但多数篇幅以正之作陪,交互映发,错落参差。此文笔情高奇,淡而弥远,令人寻味无穷。

此文在表现形式上的最大特色,是陪衬法的运用。文章一开始便以曾巩和孙侔相提并论,称赞他们是学习圣人而言行一致的“贤人”,表示自己与他们志同道合,要互相勉励,以达到中庸之道的境界。因此,文章题为“别子固”,却处处以孙正之陪说,写正之即是在写子固,反复强调,交互映发,错落参差,结构紧凑,而不显得单调重复。文章淡淡写来,却显得情真意笃。

在修辞方面,运用排比手法。如开头几句,以整齐的排比句写曾、孙二贤。第二段的排比句稍有变化,文章显得既整饬又灵活。这种写法是为了说明贤德之士,不必同师,只要效法圣人,便能殊途同归,从而突出了君子同道而合的主题。

文章从江南、淮南二贤人言行相似入手,自然引出同学圣人之意。然后紧扣“同学”二字,从共同学习圣人之道上立意。共同学习圣人,就会志同道合,言行相似,相互信任,友谊长存。这也正式建立朋友之间牢固友谊的基础。最后以相互攀引而共同登上圣人殿堂来互相勉励,更显示出作者志向远大,思想高尚。子固、正之二人言行相似,互相映衬,为文章增色不少。文中排比句的反复运用,长短句的交错出现,也增强了文章的语言美。

上片,写眼前无限开阔凄迷的景象。 一个“涌”字,将静立的大山写得极富有动感。如此突兀奇崛的神来之笔,能感受到他那无穷的诗思也是从这里喷涌而出,读者很自然地就想起吴文英登苏州灵岩山的天外奇想:“渺空烟四远,是何年、青天坠长星?”(《八声甘州》)天上掉下的巨旱,水中涌出的巨鳌,真是异曲而同工。“影横”句写山问黄昏暮霭景象。“楼台对起”三句,交代自己重来登临以及全词的“视点”所在。山川依旧,是词人两次来此凭栏的感受,也隐含了对南北对峙形势发生了变化而南宋仍然偏安一隅、仍然划淮水为疆界的喟叹。词人举目北望,但见天低四远,江空万里。梁苑和汴堤都极其遥远,非目力所能及,想象之中他似乎已经看到了一片荒芜野草的梁苑,垂柳稀疏的运河。它们与苦难的民族一起经历了许多的风风雨雨。

下片,词人抒发厂自己英雄失路的激愤和中原恢复遥遥无期的悲哀。淮水两岸已经习惯了南北分裂的既成事实,众人皆醉,沉浸在春风箫鼓之中,没有人能够理解像自己这样系念中原恢复的英雄。夕阳向西沉去,淮水往东流淌,边塞的云北去,月亮初照南浦,东南西北,同人苍茫独立于中,深情地北望中原。送别是送别谁,是青春还是英雄之志,还是与中原父老从此水别,多少凄凉感慨都在此不言之中。

全词写得壮烈激昂,掷地有声,颇具特色。该词感情沉郁低回,不事雕饰,风格较为质朴,有很强的感染力。

《公输》(《公输》为后人添加的,取的是文章的前两个字)通过墨子止楚攻宋的故事,生动地叙述了墨子为实现自己的“非攻”主张,所表现出的艰苦实践和顽强斗争的精神,同时也暴露了公输盘和楚王的阴险狡诈,从而说明只有把道义和实力结合起来,才能迫使侵略者收敛其野心。

在这篇文章里,墨子对战争的性质看得是比较清楚的。他能明确指出楚攻宋之不义,因而他不辞辛劳,长途跋涉赶到楚国都城,以实际行动去制止战争的发生。正因为墨子站在正义一边,所以自始至终,都以主动进攻的姿态向公输盘及其主子楚王进行了无可调和的斗争,而且理直气壮,义正辞严。要想制止这场战争的发生,是一件极为不易的事。然而墨子终于制止了这场战争。这固然同墨子的机智善辩颇有关系,但更重要的却在于他能够针对敌方的要害展开攻势。首先,他从道义上击败敌人。墨子至楚后,公输盘问他为何而来,他说:“北方有侮臣者,愿借子杀之。”先是使得公输盘“不说(悦)”,继而逼出“吾义固不杀人。”但公输盘只知道杀一人谓之不义,却不知兴师攻宋杀更多的人,是更大的不义。所以墨子接着指出:“义不杀少而杀众,不可谓知类。”把公输盘说得哑口无言。在十分狼狈的情况下,公输盘不得不把责任转嫁到楚王身上。墨子见楚王,同样采取了“以子之矛攻子之盾”的办法,从道义上谴责楚攻宋之不义。他以富人盗窃穷人为喻,问楚王“此为何若人”,使楚王承认此人“必为有窃疾矣”。因此楚以富有之国而攻伐贫穷之宋,正“为与此同类”。在墨子强有力的论据面前,楚王也不得不诺诺称是。公输盘的“义不杀少而杀众”和楚王以富窃贫,在道义上都是站不住的,因而他们理屈词穷,弄得尴尬不堪。从而说明对于强大而又顽固之敌,只是在道义上攻破它还远远不够,与此同时,还必须在实力上同敌人较量,并压倒它,才有可能迫使侵略者放弃勃勃野心。墨子意识到了这一点。因而他“解带为城,以牒为械。公输盘九设攻城之机变。子墨子九距之。公输盘之攻械尽,子墨子之守圉有余”。这虽然只停留于近乎纸上谈兵,却是一次战术上的较量,大大灭了公输盘仗恃云梯之械攻宋的嚣张气焰。公输盘虽被挫败,但侵宋之心仍然不死。直到墨子说出即使杀掉他,“然臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣”之时,在实力的对抗之下,才使公输盘和楚王死了攻宋之心。

阻止这场战争的不是道义,而是墨子的智慧,在绝对失败的情况下,楚王放弃攻打宋国。

这表明,面对大国的不义之战,要敢于斗争。一方面要从道义上揭露其不义,使他们在舆论上威风扫地;另一方面,要从实力上作好充分准备,使他们的侵略野心无法得逞。这个道理,不仅在历史上是行之有效的,而且在今天也不无借鉴意义。

从写作特点来看,本文通过曲折生动的故事,围绕矛盾冲突来阐明道理,凸显人物性格。当墨子到楚国见到公输盘,经过道义上的一番谴责之后,公输盘“服”了。它似乎意味着矛盾得以解决。其实不然。当墨子指出:你既然“服”了,何以不停止攻宋呢?这么一问,公输盘却把责任转嫁于楚王。这既说明他口是心非,又引出了与楚王的新矛盾。为解决它,墨子去见楚王,从道义上把楚王驳得体无完肤,致使楚王称“善”。看来矛盾该是解决了。其实不然。楚王同公输盘一样,只不过是耍了个花招罢了。他在称“善”之后用“虽然”二字一转,又把责任推到公输盘身上,说什么“公输盘为我为云梯,必取宋”。这样一来,矛盾就更加复杂化了。又是与楚王的矛盾,又是与公输盘的矛盾,二者错综交织在一起。面对这样顽固而又狡诈的敌人,如果还采取先前那种从道义上揭露的办法对付他们,显然是不能奏效的。那么究竟怎样解决这一矛盾,既是摆在墨子面前的一个十分艰巨的课题,也是读者想要急切知道的。出自墨子的机智多谋,来了个以眼还眼,以牙还牙。既然楚王和公输盘都仗恃云梯这一攻城之械来攻宋,就需要把云梯这个迷信予以彻底摧毁。于是墨子便在战术上与公输盘来一次较量。较量的结果,公输盘彻底失败,屈服了。然而,矛盾非但没有解决,且向纵深发展。公输盘在黔驴技穷的情况下,竟想下毒手把墨子这个劲敌杀掉,妄图扫清攻宋道路上的障碍。但是这一阴谋不但未能得逞,反被墨子一眼看穿进而一针见血地当面揭露。墨子还严正告诉他们:“臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。虽杀臣,不能绝也。”最后在实力的对比和威慑之下,楚王才被迫说出“善哉!吾请无攻宋矣”的话来。矛盾终于得以解决。试看故事是多么曲折生动!矛盾冲突犹如波浪起伏,滚滚向前推进。

再者,作者还善于运用类比说理,进行层层推理。墨子见公输盘和楚王,都不是直陈其事,开宗明义,而是先作比喻,然后进行逻辑推理,使之持之有故,言之成理,这就大大增强了说服力,收到了很好的艺术效果。而尤为突出者,是作者运用比喻之妙。诸如墨子见到公输盘后,公输盘问他有何见教,他并不正面直答来意,而说:“北方有侮臣者,愿借子杀之。”他把问题说得十分严重,意在一下子把对方的注意力引到这件事上,迫使对方对这件事立即表示态度,说出意见,亦即使对方说出自己要他说出的话来。可是公输盘偏偏不说,只是表示不高兴。公输盘不说,当然没有达到预期的目的。于是只好再来个火上加油,“请献十金”。这意味着要拿金钱贿赂收买他,让他去干杀人的勾当。这下子公输盘可沉不住气了,便脱口说出“吾义固不杀人”。墨子之所以使他不高兴,继而又激怒他,无非是让他说出这句话来,然后再予以批驳。墨子见楚王,则是另一番气象。一开头就作比说:“今有人于此”如此这般。他不用“倘若”“假如”等假设字样,好像是讲一件实实在在的事,使对方不致发生错觉,能够听得进去,然后让对方说出自己要他说出的话来。墨子连用了三个比喻,然后问楚王:“此为何若人?”楚王很痛快地回答说:“必为有窃疾矣。”既然回答得痛快,那就毫无必要再用激将的办法进一步逼问了。但读者完全可以想像,假如楚王也像公输盘那样吞吞吐吐的话,墨子将会用别的办法使他说出自己要他说的话的。可见,墨子是根据不同对象的表现,而采用不同的方式方法。总之,要他们说话,要他们说出自己想要他们说的话。不说话,不行;说了话,达不到自己的目的也不作罢。只要他们说了话,事情就好办了,就可以抓其把柄,以子之矛攻子之盾了。墨子就是用这种引鱼上钩、先发制人的办法,进行说理的,自始至终都以主动进攻的姿态出现,使对方完全处于被动挨打的地位。文章之所以富有逻辑性和说服力,是同这种说理方法密不可分的。