这首诗表面上表现了诗人的安逸生活,其实内心还是有被贬谪的苦。

“沅溪夏晚足凉风,春酒相携就竹丛”,夏夜凉风,春酒,竹林,这是一个有足够的条件放松自己的肢体、情感和思维的夜晚。“相携”“就”二词就十分明显的表现着这种竹林聚会,纵情畅饮的放松举止,给人一种随夏夜凉风自在飘荡的感觉。——这似乎是魏晋名士的文字。

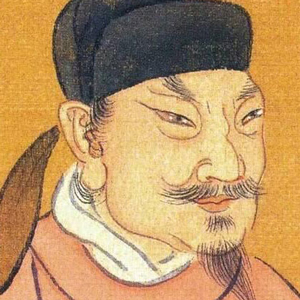

而作者是王昌龄,一个曾写下“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的这般充满了激昂悲壮的血性文字的边塞诗人;一个曾远赴西鄙,数被贬于荒远,宦游坎坷,而又有着极强的功业追求的盛唐诗人。

王昌龄此时正被贬龙标。“莫道”只是不要说而已,并非没有,“莫道弦歌愁远谪”,其实心中何曾放下?再深味一下开始的“沅溪夏晚足凉风,春酒相携就竹丛”的描绘聚会畅饮的文字,我们就能在那夏夜凉风般自在飘荡中触摸到作者心灵深处的难以释怀的沉重。欢聚、畅饮并不能使远谪的王昌龄获得真正的心理平衡,所以“青山明月不曾空”便自然而出。“青山”“明月”是天地间永恒的美好存在,是作者谴怀寄情的对象,更是诗人精神人格的物化。诗人以青山明月自诩,表现了对人生大自在大拥有的追求。

此词上片将家国之忧打入个人身世之叹。发端“风拂尘微”一韵,从今时入笔,写秋景:言秋风拂征车之尘,秋雨侵阴凉之榻。开头二句切词题“风雨”二字,“凉榻”切“中秋”一词。从秋景中展示了自己漂泊、凄苦、孤寂的生活。“才动秋思”一句,写愁情秋思由秋景引起。“缓酒销更”一韵,言愁绪满怀只好以酒销愁,“移灯傍影”写出独自饮酒已到掌灯时分,“傍影”突出了形影相吊的孤寂气氛。此时更传来风雨淅沥,芭蕉簌簌的声音,真是“窗外芭蕉窗里人,分明叶上心头滴”了,这岂不让人“借酒消愁愁更愁”了。这愁的内涵有二,上述的漂泊生涯是其一,其二就是“铜华沧海”一韵所写的。此韵化用铜驼荆棘与沧海桑田的典故,表达了对国家处在风雨飘摇中的忧虑,当时元灭金已经十年,不断南侵,南宋国势日趋危殆,词人面对这种形势,虽无投笔奋起之壮心,亦有大厦将倾、铜驼荆棘之叹,人生无常之悲。“愁重嶂”一句,既写国家处在阴霾重嶂之中,也表达了自己忧愁犹如层嶂雾霭之状。“燕北雁南天外”言家国之忧与身世之叹不断轮番地袭击自己。此韵,把题中的“风雨”二字的内涵,揭示得最为深刻。“算阴晴”一韵,写在风雨中,个人感受简直像是几次“西出阳关无故人”(王维《送元二使安西》)般的孤独、寂寞、凄苦。

过片继写“秋思”。接上片歇拍的“故人离合”展开,出个人悲欢离合之事。“青楼旧日”一韵,是逆入,回忆昔日在苏州曾与爱姬相偕的美好时光:在青楼内,玉人陪侍,饮酒高歌,十分惬意。“红叶流光”一韵,平出,转笔写今,金风习习,红叶飘飘,自己已是一事无成两鬓斑白,这一切不禁使“心事如秋水”。“白凝虚晓”一韵,切题“中秋”,写风雨停歇,白云凝虚,天空似晓非晓,室内炉香将烬,只有瓶中一枝桂花倚窗而放。“疏桂”扣“中秋”。此瓶中疏桂,让人有卓尔不群之感。“向深宫”一韵,写中秋之月,虽在风雨之后,依然被白云遮蔽,未能放出光芒,好像嫦娥仙子在深深的月宫中,被嫉妒的云仙团团围住。此结句,将月拟人化,其寓意深刻,与“铜华沧海,愁霾重嶂,燕北雁南天外”相呼应,将家国之忧、个人离合之叹,都化在此设问句中,含蓄委婉而深刻。

此词突出特色是将家国之忧、身世之叹、离合之悲三者融而为一,以“风雨”贯全篇,时空交错,含蓄委婉,感情深挚。正如俞平伯所说:“他们(指姜白石、吴文英等)每通过典故词藻的掩饰,曲折地传达眷怀家国的感情,这不能不说比之‘花间’词为深刻,也比北宋词有较大的进展。”(《唐宋词选释·前言》)。

意境赏析

在古典诗歌中,思亲怀友是常见的题材,这类作品要力避平庸,不落俗套,单凭作者生活体验是不够的,还必须在表现手法上匠心独运。杜甫正是在对这类常见题材的处理中,显出了他的大家本色。

这首诗首联即突兀不平。题目是“月夜”,作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。“断人行”点明社会环境,说明战事仍然频繁、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,这就是“月夜”的背景。

颔联点题。“露从今夜白”,既写景,也点明时令。那是在白露节的夜晚,清露盈盈,令人顿生寒意。“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明;明明是作者自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容质疑。然而,这种以幻作真的手法却并不使人觉得于情理不合,这是因为它极深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。这两句在炼句上也很见功力,它要说的不过是“今夜露白”,“故乡月明”,只是将词序这么一换,语气便分外矫健有力。所以王得臣说:“子美善于用事及常语,多离析或倒句,则语健而体峻,意亦深稳。”(《麈史》)读者从这里也可以看出杜甫化平凡为神奇的本领。

以上四句信手挥写,若不经意,看似与忆弟无关,其实不然。不仅望月怀乡写出“忆”,就是闻戍鼓,听雁声,见寒露,也无不使作者感物伤怀,引起思念之情。所以是字字忆弟,句句有情。

诗由望月转入抒情,过渡十分自然。月光常会引人遐想,更容易勾起思乡之念。诗人今遭逢离乱,又在这清冷的月夜,更是别有一番滋味在心头。在他的绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,语气也分外沉痛。“有弟皆分散,无家问死生”,上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,写得伤心折肠,感人至深。这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

尾联紧承五、六两句进一步抒发内心的忧虑之情。亲人们四处流散,平时寄书老是不能送到,更何况战乱频繁还没有停止,生死茫茫当更难逆料。含蓄蕴藉,一结无限深情。读了这首诗,我们便不难明白杜甫为什么能够写出“烽火连三月,家书抵万金”(《春望》)那样凝炼警策的诗句来。深刻的生活体验是艺术创作最深厚的源泉。

结构分析

全诗层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨。“未休兵”则“断人行”,望月则“忆舍弟”,“无家”则“寄书不达”,人“分散”则“死生”不明,一句一转,一气呵成。

思想感情

在安史之乱中,杜甫颠沛流离,备尝艰辛,既怀家愁,又忧国难,真是感慨万端。稍一触动,千头万绪便一齐从笔底流出,所以把常见的怀乡思亲的题材写得如此凄楚哀感,沉郁顿挫。