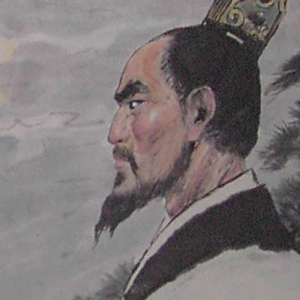

明太祖朱元璋(1328年10月21日—1398年6月24日),字国瑞, 原名朱重八、朱兴宗,出生于濠州(今安徽凤阳)钟离太平乡孤庄村。明朝开国皇帝(1368年—1398年在位),年号“洪武”。元璋在位期间,政治上,强化中央集权 ,废除丞相和行中书省,设三司分掌地方权力,严惩贪官和不法勋贵 ;军事上,实施卫所制度;经济上,大搞移民屯田和军屯,兴修水利,减免税负,丈量全国土地,清查户口等;文化上,紧抓教育,大兴科举,建立国子监培养人才 ;对外关系上,确立“不征之国”。在他的统治下,社会生产逐渐恢复和发展,史称“洪武之治”。洪武三十一年(1398年),朱元璋病逝,享年七十一岁,谥号“开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝”,庙号太祖,葬于明孝陵。传位太孙朱允炆。 ▶ 146篇诗文

此诗重点是写马,通过写马来赞颂鲁国的国君鲁僖公。诗分四章,可能与古代一车四马的驾车制度有关。有人说“《礼》:诸侯六闲,马四种,有良马,有戎马,有田马,有驽马”,“作者因马有四种,故每章各言其一”(孔颖达疏);也有人说每章各写马的一种品性,第一章是写“马之德”,第二章是写“马之力”,第三章是写“马精神”,第四章是写“马志向”(方玉润《诗经原始》),这却不免让人感到穿凿附会,四章中各种各样毛色的马都有,难道说“骊”一定是良马、“駵”一定是劣马?“彭彭”、“伾伾”、“绎绎”、“祛祛”与“臧”、“才”、“作”、“徂”这些形容词(或动词)也看不出与德、力、精神、志向有特定的对应关系。从结构上看,它每章除了第四、五两句“有……有……”句式各具不同内容外,也就第六句末二字和第七、八两句末一字不同,是典型的重章叠句体式,而各章所更易之字,也不像《国风》中的一些篇章那样相互间有递进或联贯关系,而像《国风》中的另一些篇章那样,联章复沓只是为了取得一唱三叹、余音不绝的歌咏艺术效果。

从诗的表现手法看,此篇尽管用的是赋法而没有比兴成分,但写来跌宕有致,马的形象既生动传神,对鲁君的颂美也点到即止,没有过分的张扬,一切都温而不火,流畅自然,这在《颂》诗中实不多见。全诗先将直接歌咏的对象群马置于广阔无边的原野这一环境背景,且冠以“駉駉”这一表形态的叠字形容词,这样篇首就鼓荡着一种矫健强悍的气势。接着,“薄言駉者”一句略按,往下介绍马的品种,马的品种繁多正可作“有无疆(期、斁、邪)”一句的注脚,为下文的赞颂作了有效的铺垫。“以车”云云,又以带叠字形容词的句子咏马之善于驾车疾驰,与上文的“駉駉牡马”句相呼应,而句中“马”字不出现,叠字词前后位置不同,又见出章法上的变化。最后,由写马转为赞美鲁君,但赞美鲁君仍紧扣住咏马,结尾一丝不苟。从以上分析可以看出,全篇的脉络很分明,作者的写作技巧很纯熟。不妨说这是现存最早的专咏马的咏物诗,后世咏马之诗大致也是这样从马的形体(这在此篇中主要是通过写马的毛色表现出来)、马的动势、马与人的关系这几方面落笔的。作为咏物诗的雏型,它已显得相当完美。一些读者会有此疑问:这样一首具有《国风》风格的诗,为何不在《国风》中?鲁诗不称《风》而称《颂》,前引孔颖达疏实际上已作了说明,原因是鲁为周公长子伯禽的封国,周室重视周公的功绩,尊鲁若王,天子巡守采诸国之诗以观风,遂不及鲁诗。

从诗的历史文化意义上说,此篇以牧业的兴盛作为治国有方的一大业绩,反映出那个时代对马政的重视。据文献记载,在周代的“六艺”中,就专门有“御”(驾马车)这一艺,周穆王也有驾八骏遨游天下四方的传说。春秋中期,车战仍是战争的主要手段,一辆兵车需四匹马牵引,因此国家军事力量的强弱,必然与马匹数量密切相关,大国号称“千乘之国”,良有以也。“国之大事,在祀与戎”(《左传·成公十三年》),马政于是成为军国要务,各国诸侯都十分重视养马,这在《诗经》中也有所反映,如《鄘风·定之方中》就赞扬卫文公“秉心塞渊,騋牝三千”,而《鲁颂》更是篇篇写到马,《鲁颂·駉》自不待言,《鲁颂·有駜》则诗题就是马肥壮之貌,《鲁颂·泮水》有“其马蹻蹻”句、《鲁颂·閟宫》有“公车千乘”句。在此篇中,写到不同毛色的马的品种有十六种之多,可见驯马养马这一业的发达。而考之典籍,以毛色定名的马还远不止这些。语言学家们认为:某一民族语言中哪一属类事物的名词特别多,就反映出此民族在该方面的知识特别丰富,与该类名词有关的科学技术特别发达。中国上古时期牲畜命名的多样化,正反映了畜牧业的高度发达,这也是中华民族可以为之骄傲的事。

词的上片是一幅荒村行路图,用的是温庭筠“鸡声茅店月,人迹板桥霜”的意境:深秋,鸡声叫了,冷冷的月光还没有褪去,西风吹落了枝头的枯叶,路边羞答答开着的菊花透露出一丝秋意,时候尚早,却已有人骑着马,踏着晨露,行走在寂寥的荒村路上。这行客便是张榘。

“秋在黄花羞涩处”,“羞涩”两字极妙。古代的词人描写黄花的很多,或比作傲霜的勇士,或比作受欺的弱女,比作愁苦的象征,或当作悠闲的陪衬,惟独张榘用“羞涩”两字来形容,既写出此黄花经过一夜浓霜摧打,尚未抬起头来,似乎有些羞答答、苦涩涩的神态,同时又恰好表现出词人此时的羞愤苦涩的心情。另外一层含义是傲霜独开的菊花在一夜的摧打之后也不免“羞涩”,花犹如此,人何以堪!张榘的“秋在黄花羞涩处”,其高度的艺术性正在于语意新颖,使黄花的描写与主人公的心理相一致。

“满袖尘埃”句是全词的张本。由此而有“羞涩”,而有匹马晓行,而有无限感慨。“马羞”三句,将几个各不相干的景物,组合起来构成一幅带有强烈感情色彩的图画。这三句在节奏安排上更有巧妙之处:马羞——浓露——鸡声——淡月——寂历——荒村——路。两字一顿,十三个字构成均衡的、没有起伏的七个音节,恰好符合词人独自骑马,“的得,的得”行进在荒凉山路上的单调呆板的节奏的心绪。

如果说,上片主要是写景,那么,下片主要是言情。上片写词人一路所见,下片则是词人到达陈氏山居之后所发的感慨。时隔十载,旧地逡巡,风物如故,然物是人非,怎能不引起“身名都被儒冠误”的强烈感慨!这里词人借杜甫的诗意来表明自己的遭遇心情,并进一步说“身”与“名”都被儒冠所误,足见愤慨之深!

“且尽清樽”与上片“推不去”相呼应,表现出作者无可奈何,以酒解忧,聊以自慰的情态。“公莫舞”之“公”,乃指官场得势者,其含义与辛弃疾的“君莫舞,君不见玉环飞燕皆尘土”相同。只不过词人不用玉环、飞燕事,而用“六朝旧事”来比喻。

六朝共同的特点是统治者奢侈腐化、醉生梦死,因而一个个国运不长,相继灭亡。南宋的情况与六朝相似,词人似乎已预感到了它将重蹈六朝覆辙的历史命运,因而在这里借咏史抒发时事之感。这正是无数文人士大夫在六朝旧都——南京极易生出的感慨。所以“万感天涯暮”,不仅指从清晨到日暮的时间的流逝,而且包括了对时光易逝、人生无常的深沉感慨,对那些官场一时得意的小人的讽刺警告,对国家命运以及个人前途的忧虑担心,以及对自己被“儒冠误”的无言的哀叹。这里,词人用“六”“一”“万”几个数字,反复盘旋,层层深入,似直而纡,似达而郁,将万感交集的复杂思想感情生动地表露了出来。

这首词的用韵也有特色,“树、处、去、路、误、许、舞、暮”用上去声字押韵,有一种“促而未舒,往而不返”的声情,再加上《青玉案》词调的句法结构和谐少,拗怒多,使全词悲愤慷慨的情绪,有更强烈的感染力。

“学而优则仕”,数千年来,中国的知识分子大都遵奉这一人生准则,在艰难的仕途上苦苦跋涉。由于不同的人们有着不同的人生经历和人格理想,所以也不是所有的读书人对做官总是趋之若鹜而甘愿在宦海中浮沉。张榘的这首词便表达出了对官场的厌倦,希望及时超拔出来。

词上片是,呈现在我们眼前的是一幅荒村行旅图:在一个深秋的清晨,冷冷的淡月还挂在天边,照着那板桥上凝结着的一层雪白的浓霜。枯叶在萧飒的西风中漫天乱飞,然后堆积在山路边,或飘落在小溪里,而惟有金黄色的菊花还在桥边路旁羞答答地开放着,远处传来几声鸡啼,有人骑着马,形单影只地走过板桥,绕过小溪,沿着山路向僻静荒凉的山村走去。词的上片就为我们勾画出来这么一个寥落、清冷的秋景。其中最传神处乃是“秋在黄花羞涩处”。用“羞涩”一语来状菊花,新颖独到而且巧妙。“羞涩”既写出此菊花经过一夜的浓霜摧打,无力抬起头来,似乎有些羞答答、苦涩涩的神态,同时又恰好表现出词人此时此地内心的羞愤苦涩之情。作者何以在此时此地产生羞愤苦涩之情呢?了解一下张榘的生平即可知道,张榘是南宋人,在宋理宗淳祐年间当过句容县的县令,宝祐中又曾任江东制置使参议,掌管机密文字。前后两次做官,均处于地位卑下的职位。看来,词人对自己的仕途际遇甚为不满,以至失望。标题中的“被檄出郊”四字,就透露出这种心理,一个“被”字,传达出不情愿和无奈何之情。词人风尘仆仆在行于途中,“满袖尘埃推不去。”尘埃不说拂而说推,用语新奇自然,不仅照应了前面的“羞涩”句,还带出了匹马晓行以及无限感慨。

词的上片以写景来衬托心情,亦可说描写的是与外部世界相应合的心境。那么在词的下片中,紧接着就是抒发出作者到达陈氏山居后触发的无限感慨了。下片的第一句是:“身名多被儒冠误”。一个“误”字,道出了他在仕途中的几多怨恨,几多懊悔。这就是此词的词眼。“十载重来漫如许”,一种失落和痛惜,笼罩在作者心头,时隔十年,重回旧地,风物依然如故,而人呢,白白地蹉跎了岁月,且“身”与“名”俱误。下片这开头两句使人自然联想到陶渊明“误落尘网中,一去三十年”那样的省悟。所以词人内心的苦痛、矛盾、悔恨、怨尤、无奈,全在这两句中传达出来了。“且尽清樽”,乃是出于无可奈何,内心的苦痛、郁闷,兴许只能以酒相解了。这与上片的“满袖尘埃”遥相呼应。“公莫舞”乃是指官场得势之人,一时得势之人不必那么轻狂得意,你看“六朝旧事”已如“一江流水”,正“舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去”。所以什么荣辱啦,成败啦,在沧桑瞬变的历史长河中又算得了什么呢?即使像奢侈腐化,醉生梦死的六朝不也随风而逝,了无痕迹”全词行文至此,如大河入海,水到渠成,词人便深沉地轻叹一声:“万感天涯暮”。这是词人面对黄昏,想到身世国情,万感交集,发出的慨叹。其中这个“暮”字,却不仅指物理时间上的黄昏,亦是直感到国家命运已近黄昏。这结束的一句,承接前面所有文字,举重若轻,把作者复杂的思想感情深而又生动地表露出来了。

这首词上片描绘了中秋节美丽的夜景,创设了一种凄清的氛围;下片回忆离去的爱人,抒写离别后的相思之情。全词情景交融,虚实相生,结构严谨,语言精妙。

词的发端“雁边风讯小”一韵,言秋高气爽,碧云征雁,中秋佳节,思姫音杳。“飞琼”本指传说中西王母侍女许飞琼,此代指已去的苏姬。“望杳”写思念虽情深,而杳无音讯。“飞琼望杳”四字为全词主旨,笔端带出多少惆怅。“露冷阑干”一韵,由“望”字展开联想,想象她亦在中秋之夜,倚偎阑干思念自己,露水打湿了她的玉先,她一定会感到一丝凉意。“定怯二字,是对苏姬的内心描写,“藕丝冰先”写手先感到丝丝凉意冰”字,形容月光照耀下手先的洁白光润。“净洗浮空片玉”一韵,写中秋月夜的碧空如洗,月光皎洁,一片静谧,它胜过春天月夜的花影婆娑,胜过元宵佳节花灯的热闹。此以对比手法,渲染了中秋夜月的美好。“秦镜满”一韵,化用秦镜洞察邪正的传说,比喻、赞美月之明亮。“素娥未肯、分秋一半”一韵,杨铁夫曰:“八月十五恰是秋半,月圆则分半,故曰‘半肯分’,语妙。”(《梦窗词选笺释》)此言中秋虽是秋之一半,但嫦娥不肯将圆月分成一半。用拟人法,写中秋月之圆,遣词惟妙。

过片,“每圆处”一韵,承“圆”字展开。“每圆处,即良宵”,化用苏轼《江月五首并引》云:“岭南气候不常。五尝曰:菊花开时乃重阳,凉天佳月即中秋,不须以日月为断也。”此扣题“中秋”,即是“良宵”,自然无怨。“甚此夕偏饶,对歌临怨”一韵,转笔问此夜偏偏对月悲歌的原由。“万里婵娟”一韵,做了回答。本可以“但愿人长久,千里共婵娟”(苏轼《水调歌头》),可是现在却是“万里婵娟,几许雾屏云幔”,异地之人无明月共照,云雾如屏帐遮住了明月,犹如人之路被阻隔。“孤兔凄凉照水”一韵,言明月无人共赏,只能凄凉地照在水面上,何况当晓风吹起,银河西转之时,月亮也就消逝了。以此写出“千里共婵娟”的更加无望。最后“摩泪眼”一韵,言月将逝,人已去,相思之情化为眼泪,梦境中上瑶台寻觅那远去的人儿。“琼台”仙境,与“飞琼”呼应,并与“婵娟”“素娥”“孤兔”等明月的形象呼应,作到首尾圆合,多次照应,针线绵密。

此词写相思之情,不仅用景物烘托,如“万里婵娟,几许雾屏云幔”,“孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转”,而且用丽语,以想像之笔,从对面写起,表达自己的情思,如“露冷阑干,定怯藕丝冰先”,不仅刻画了女子的形态,而且还勾出女子内心情感。正如清人彭孙遹所云:“梦窗之词虽琱满眼,然情致缠绵。”(《金粟词话》)

这是一首怀人词。上片主要写自己,下片侧重李氏。该词由追忆曩昔欢娱更进而遥念李氏此时之孤寂痛苦,写想象中的思妇独处,本由已之处境所生,却反怜惜他人,可见其爱之深,其思之切。该诗转折运用“念”、“想”、“便”及“争忍见”等领头字句,让层次分明,更增词情之美。

词以直抒胸臆开句。

一个“闷”字,点明此时心情,统摄全篇。“无那(nuò)”,犹无可奈何也。“暗数尽”句,一夜之凄迷境况如犹在眼前。“念楚馆香车”句,回忆当年爱情生活,写出“闷”之根源。楚馆、吴溪,指江南昔日曾游之处。香车兰棹,赏心乐目,皆与李氏共之。然而好景不长。少年的风流韵事,转眼都成为愁云恨水。他们由于社会环境所迫,不得不分居两地。“虽富贵,忍弃平生荆布!”(《念奴娇》)可见孝祥当时矛盾和痛苦的心情。“多少愁云恨水!”乃是词人十几年来郁结心中的愁闷和悔恨的倾吐。多少辛酸往事,只有两心暗知,如此点到即止,正说明其不堪回首,难以尽言。

“阵阵回风”两句,描写自己当前处境之凄凉。时近严冬,寒夜萧条,但闻朔风吹霰,呼啸回旋;旅雁宵惊,哀鸣沙际。两句看似写景,实则以景衬情。孝祥起知潭州,原非所愿。曾奏请“于江淮间易一小郡”。他自比为南来的北雁,从一“旅”字可略见其当日心情。如此风雪之夜,由追忆曩昔欢娱更进而遥念李氏此时之孤寂痛苦:“想静拥孤衾,频挑寒灺(xiè,灯花、烛烬),数行珠泪”,一句话,也是“孤灯挑尽未成眠”吧.写想象中的思妇独处,本由已之处境所生,却反怜惜他人,可见其爱之深,其思之切。

词的下片,开始转用思妇口吻。

“凝睇”二字,承上启下,与“傍人笑我,终朝如醉”互为照应,其意味与柳永的“故人千里,竟日空凝睇”(《诉衷情近》)基本相同。“便锦织回鸾”句,用窦滔妻织锦为回文诗以寄其夫的故事,易“文”为“鸾”,取其与下句“鲤”字对仗更工;鸾凤一类字,尤常用于情人之间。从用典上也可证明此词确系怀念李氏之作。

“素传双鲤”,源出古乐府《饮马长城窟行》,本是常用典,在这里却有言外之意。孝祥与李氏为避外人闲话,谅少有书信往来。著一个“便”字,已道出其中苦衷,此时即便能这么做,也无法尽“衷肠密意”了,因为,这毕竟是积累了十几年感情上的欠债!接着,词人又合写双方:一个是“绿鬓点霜”,一个是“玉肌消雪”,彼此都才三十几岁,年未老而人先衰。这正是感情长期受折磨所产生的必然结果。“十分”,见憔悴程度之深,语带隐痛。

最后说“争忍见、旧时娟娟素月,照人千里”,乍看像是写月,与雪夜情景相背,倘理解作者此时激情驰骋,不受时间空间的局限,则又觉得在情理之中。处此风雪寒宵,自会令人闷损。若在月明之夜,又当如何呢。“美人迈兮音尘阙,隔千里兮共明月”(谢庄《月赋》),见月如见人,还是不能聊以自慰的。旧时明月相照,无论在楚馆,还是吴溪,月好人亦好。此时却不同了,月儿依旧,而人已两鬓斑白,玉肌消损,无复有乐。触景生情,倍添离恨。写月亦即写人,“娟娟素月”,是李氏少年风采的再现,而此时山川远隔,又怎忍见此时月色,千里相照呢?全词如此作结,自然是情思飘逸,有悠然不尽之妙。反复吟唱此词,深觉作者神驰千里,而笔触甚细。

诗人高展艺术想象的翅膀,在广阔的时空背景上自由飞翔。去悬揣对方心理,设想不同环境下的人物心态,都能曲尽其妙。在章法上,上片主要写自己,下片侧重李氏。但每片中又曾涉及双方,或单写,或并列。把情与景、人与事,往日与当前、追忆与设想等等,组织融合起来。转折较大处便运用“念”、“想”、“便”及“争忍见”等领头字句,层次分明,更增词情灵活之美。还有一点应该指出,即作者在怀念李氏其他几首词中,多有重圆、再见的希望。不仅早期的两首《木兰花慢》里有“鸾鉴分收”、“断魂双鹜南州”及“拟把菱花一半,试寻高价皇州”等句;比这首词早几个月写的《雨中花慢》还说:“犹自待、青鸾传信,乌鹊成桥”。只有此首不再提及,可能作者已经感觉到那些都是不切实际的想法。“天涯地角有穷时,只有相思无尽处”(晏殊《玉楼春》词句)。