公元422年(永初三年),谢灵运被降职外放永嘉任太守。诗人在郡不理政务,恣情遨游山水。每游一处,必有诗篇记胜。这首诗即是其一。据《读史方舆纪要》说:“(永嘉)西北二十里有青嶂山,上有大湖,澄波浩渺,一名七峰山。”此青嶂山,似即绿嶂山。

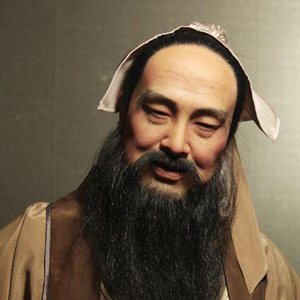

谢灵运的山水诗多采取纪游的写法。其章法结构,大抵是先纪游,继写景,最后兴情悟理。此诗即采取这种井然的推展次序。起首二句,写他出发前的准备和启程情况。诗人携带足够的干粮,拄着轻便的手杖,兴致勃勃地启程了。他沿着逶迤起伏的山路徐行而上,要攀登那风景清幽奇险的高峰。“怀迟”,与威夷、逶随、逶迤等词通。“幽室”,风景清幽之处,指绿嶂山。灵运是一位旅行家、冒险家。他所选择的风景,不是那些寻常易见的田园或低丘浅流,他对山水的欣赏,不像陶渊明那样以“采菊东篱下,悠然见南山”的悠闲眺望为满足。他总是以高山深谷为目标,欲求人所未见的幽景奇观。这两句的“裹粮”和“杖策”,就表明了这次旅游路程之遥远险阻,也流露出诗人寻幽探胜的极大热忱。灵运诗这种在开篇记游时即表现出的欣喜向往之情,往往能使人一开卷就引起感情的共鸣。次二句,写他溯流而上,向溪涧的源头前进;到了上岸处,兴致仍然十分浓厚。这是全诗的第一个层次,即纪游。轻快灵动的诗句,已引领读者步入佳境。

以下八句,即依照游历次序,描绘途次的风景。诗人循溪畔步游,但见溪边水波澹澹,并在山湾处汇集,凝成了一个澄碧的深潭。潭上烟雾弥漫,使他感觉凛然生寒。环视溪潭岸上,修竹环合,摇曳风中,虽经秋霜之冻,愈见得青翠光润,葱郁可人,显出坚贞的品质。“团栾”亦作“檀栾”,形容竹的形貌之词。“寒姿”指水,“霜质”谓竹。诗人沿着溪潭继续游赏,遥看涧流弯弯曲曲,像蛇一样蜿蜒而去,使他难以辨明流水的去向。举目望去,山林伸向远方,那山岩也随着林子延伸,越到远处,看起来岩层越密。诗人置身在这无边无际的深碧苍翠之中,已经不知道是白天还是晚上。他朝西看,密林中漏下的落日余光斑斑驳驳,令人怀疑可能已是夜晚,明月初升了。再向东看,岩壁上隐现出昏黄的月色,又使他怀疑是夕阳正在沉落。灵运写山水景色,最擅长实景实写,细腻刻画。正如王夫之所评:“取景则于击目经心,丝分缕合之际,貌固有而言之不虚”(《古诗评选》卷五)。这六句,从视觉、触觉、感觉、错觉多方面着笔,准确地表现出深山大壑中密林幽涧的气象,又利用浅深、明暗、远近的对比,显示了山水的繁复、曲折,阴暗、清冷,造成一种幽深、神秘、变幻莫测的境界。如此神秘幽异的原始山林景色,是前人所未见到也未写过的。灵运写山水,为了达到“情必极貌以写物”的目标,便力求“辞必穷力而追新”,以新的语言词眼表达新奇的意象。这几句中的“委”与“迥”,“屡迷”与“逾密”,状景异常精细逼真。“澹潋结寒姿,团栾润霜质”一联,在上下句之中造设“澹潋”、“团栾”两个叠韵词对偶,造成听觉上整齐铿锵的韵律感;而“结”与“润”两个动词,分置于句中第三字的中间位置,构成“句中眼”,更使景物呈现出活泼的生气与清新的韵致,显出诗人的匠心巧思。“践夕”二句,总揽一笔,说自己在深山中只顾赏玩幽景,忘却了时间的推移,不觉中,已从早上游到了黄昏。而岩林最幽深最隐蔽的地方,也都游历到了,以上是第二层次,诗人以其丽情密藻铺叙景物,形成了全篇最精采的部分。

“蛊上”以下八句,是第三层次,即兴情悟理。这一部分写得较为枯燥,下面略作解释。“蛊上”,谓蛊卦上九。《周易·蛊》说:“上九,‘不事王侯,高尚其事。’”“履二”,谓履卦九二。《周易·履》说:“九二,‘履道坦坦,幽人贞吉。’”“贵”、“美”都是主张、赞赏之意。“幽人”和“高尚”两句紧承上两句,进而抒发情怀,说凡隐逸之人,都是心怀坦荡,安行无碍,这种高尚之风,高远之趣,真是举世无双的了。读者不难发现,灵运这里已是以“幽人”自居了。“颐阿”,应答之声;“何端”,即何由。这一句意思说:我身心都沉浸在阒无人迹的山林之中,再也无由听到謦欬之声了。“寂寞”句,同样出于《老子》:“圣人抱一为天下式”、“载营魄,抱一能无离。”“一”是道或大全的意思,抱一就是守道。这句说:我只能在寂寞中把思想感情寄托于老庄玄理,安性守道。结尾一联,上句的“如”字,应作“知”。《庄子·缮性篇》说:“古之治道者,以恬养知,生而无以知为也,谓之以知养恬。知与恬交相养,而和理出其性。”其大意是说,知识是有害的,要追求“大道”,就必须恬静无为,任其自然,摒弃知识。而摒弃知识,才是真正的“知”。恬静无为养育了这个“知”,而这个“知”又反过来养育了恬静无为。二者“交相养”、相互促成,人性中就产生了“和理”(指至为纯粹平和的精神境界)。这个方法,就是“缮性”。缮是“治”的意思,治性,亦即养性之意。灵运在这里说,在此自然的环抱中,他感到自己已经达到了“恬知交相养”的境界,从此可以去讲究养生之道了。

这首诗虽然多了一个语言晦涩乏味的“玄言尾巴”,但它不仅模山范水方面极为生动、清新,而且对于游历的过程、时间,地点、心情,都交待得明白清晰,表现出一种登涉之趣。因此,读者读这首诗,仍然会在不知不觉中跟随着诗人攀岩泛流,徜徉于山光水色之中,从而获得与大自然交感会通的审美上的愉悦。

译文及注释

译文

准备好食物拿起手杖,蜿蜒曲折的爬上风景清幽之地。

沿着小路向溪流的源头越走越远,到了上岸的地方沿溪而游的兴致还十分浓厚。

水波微微动荡的样子凝结成孤寒的姿色,竹子经霜愈见青翠光润。

涧水弯曲故屡屡不辨水流的去向,丛林深远岩石也越来越密。

朝西看密林中漏下的落日余光斑斑驳驳令人怀疑可能已是夜晚,再向东看,岩壁上隐现出昏黄的月色,又使他怀疑是夕阳正在沉落。

从早到晚,一会儿就过去了,山岩和林木的最隐蔽幽深之处都已经完全熟悉了。

虽然身在仕途,但却不为所累,在永嘉太守任上游玩其乐无穷,人能守正道而不自乱则吉。

我自己经常安然地步行,都难以与绵邈的高尚相匹敌。

不事王侯的隐士和凡夫俗子之间本来相差很远,但在老子看来,却并没有多少区别。

恬静和智慧既然已经有了,涵养本性就是从此处变现出来的。

注释

裹粮:准备好食物。

杖轻策:拿起轻便的手杖。

怀迟:犹逶迤,迂回曲折貌。

幽室:石室,山洞。此指风景清幽之地。

行源:溯流而上,向溪流的源头前进。

径:小路。

距陆:到上岸处。

情未毕:意谓沿溪而游的兴致还十分浓厚。

澹潋:水波微微动荡的样子。

源:凝源。

团栾:犹檀栾。竹秀美貌,这里指代竹。

润霜质:谓竹性耐寒,经霜愈见青翠光润。

涧委:涧水弯曲。

水屡迷:谓因为涧流弯曲,故屡屡不辨水流的去向。

林迥:丛林深远。

眷:眷顾,细细观看。

顾:回顾,回头看。

奄昏曙:谓从早到晚,一会儿就过去了。

蔽翳:指山岩和林木的最隐蔽幽深之处。

周悉:完全熟悉。

蛊上:指《易经·蛊卦》上九。句用《易·蛊》“上九,不事王侯,高尚其事”之意,意谓虽然身在仕途,但却不为所累。

履二:指《易经·履卦》九二。此句用《易·履》“九二,履道坦坦,幽人贞吉”之意,说明在永嘉太守任上优游的乐趣。

贞吉:谓人能守正道而不自乱则吉。

幽人:指隐者,诗人自称。

坦步:安然地步行。

颐阿:应诺与呵责,指善良与罪恶。或谓颐阿即伊我,你我之间,借指不事王侯的隐士和凡夫俗子。

何端:有何区别。这句意谓颐阿之间本来相差很远,但在老子看来,却并没有多少区别。

寄抱一:将思想感情寄托于玄理。抱一,道家谓专精固守不失其道。一,指道。

恬如:恬静和智慧。

缮性:即涵养本性之意。

公元422年(永初三年),谢灵运被降职外放永嘉任太守。诗人在郡不理政务,恣情遨游山水。每游一处,必有诗篇记胜。这首诗即是其一。据《读史方舆纪要》说:“(永嘉)西北二十里有青嶂山,上有大湖,澄波浩渺,一名七峰山。”此青嶂山,似即绿嶂山。

谢灵运的山水诗多采取纪游的写法。其章法结构,大抵是先纪游,继写景,最后兴情悟理。此诗即采取这种井然的推展次序。起首二句,写他出发前的准备和启程情况。诗人携带足够的干粮,拄着轻便的手杖,兴致勃勃地启程了。他沿着逶迤起伏的山路徐行而上,要攀登那风景清幽奇险的高峰。“怀迟”,与威夷、逶随、逶迤等词通。“幽室”,风景清幽之处,指绿嶂山。灵运是一位旅行家、冒险家。他所选择的风景,不是那些寻常易见的田园或低丘浅流,他对山水的欣赏,不像陶渊明那样以“采菊东篱下,悠然见南山”的悠闲眺望为满足。他总是以高山深谷为目标,欲求人所未见的幽景奇观。这两句的“裹粮”和“杖策”,就表明了这次旅游路程之遥远险阻,也流露出诗人寻幽探胜的极大热忱。灵运诗这种在开篇记游时即表现出的欣喜向往之情,往往能使人一开卷就引起感情的共鸣。次二句,写他溯流而上,向溪涧的源头前进;到了上岸处,兴致仍然十分浓厚。这是全诗的第一个层次,即纪游。轻快灵动的诗句,已引领读者步入佳境。

以下八句,即依照游历次序,描绘途次的风景。诗人循溪畔步游,但见溪边水波澹澹,并在山湾处汇集,凝成了一个澄碧的深潭。潭上烟雾弥漫,使他感觉凛然生寒。环视溪潭岸上,修竹环合,摇曳风中,虽经秋霜之冻,愈见得青翠光润,葱郁可人,显出坚贞的品质。“团栾”亦作“檀栾”,形容竹的形貌之词。“寒姿”指水,“霜质”谓竹。诗人沿着溪潭继续游赏,遥看涧流弯弯曲曲,像蛇一样蜿蜒而去,使他难以辨明流水的去向。举目望去,山林伸向远方,那山岩也随着林子延伸,越到远处,看起来岩层越密。诗人置身在这无边无际的深碧苍翠之中,已经不知道是白天还是晚上。他朝西看,密林中漏下的落日余光斑斑驳驳,令人怀疑可能已是夜晚,明月初升了。再向东看,岩壁上隐现出昏黄的月色,又使他怀疑是夕阳正在沉落。灵运写山水景色,最擅长实景实写,细腻刻画。正如王夫之所评:“取景则于击目经心,丝分缕合之际,貌固有而言之不虚”(《古诗评选》卷五)。这六句,从视觉、触觉、感觉、错觉多方面着笔,准确地表现出深山大壑中密林幽涧的气象,又利用浅深、明暗、远近的对比,显示了山水的繁复、曲折,阴暗、清冷,造成一种幽深、神秘、变幻莫测的境界。如此神秘幽异的原始山林景色,是前人所未见到也未写过的。灵运写山水,为了达到“情必极貌以写物”的目标,便力求“辞必穷力而追新”,以新的语言词眼表达新奇的意象。这几句中的“委”与“迥”,“屡迷”与“逾密”,状景异常精细逼真。“澹潋结寒姿,团栾润霜质”一联,在上下句之中造设“澹潋”、“团栾”两个叠韵词对偶,造成听觉上整齐铿锵的韵律感;而“结”与“润”两个动词,分置于句中第三字的中间位置,构成“句中眼”,更使景物呈现出活泼的生气与清新的韵致,显出诗人的匠心巧思。“践夕”二句,总揽一笔,说自己在深山中只顾赏玩幽景,忘却了时间的推移,不觉中,已从早上游到了黄昏。而岩林最幽深最隐蔽的地方,也都游历到了,以上是第二层次,诗人以其丽情密藻铺叙景物,形成了全篇最精采的部分。

“蛊上”以下八句,是第三层次,即兴情悟理。这一部分写得较为枯燥,下面略作解释。“蛊上”,谓蛊卦上九。《周易·蛊》说:“上九,‘不事王侯,高尚其事。’”“履二”,谓履卦九二。《周易·履》说:“九二,‘履道坦坦,幽人贞吉。’”“贵”、“美”都是主张、赞赏之意。“幽人”和“高尚”两句紧承上两句,进而抒发情怀,说凡隐逸之人,都是心怀坦荡,安行无碍,这种高尚之风,高远之趣,真是举世无双的了。读者不难发现,灵运这里已是以“幽人”自居了。“颐阿”,应答之声;“何端”,即何由。这一句意思说:我身心都沉浸在阒无人迹的山林之中,再也无由听到謦欬之声了。“寂寞”句,同样出于《老子》:“圣人抱一为天下式”、“载营魄,抱一能无离。”“一”是道或大全的意思,抱一就是守道。这句说:我只能在寂寞中把思想感情寄托于老庄玄理,安性守道。结尾一联,上句的“如”字,应作“知”。《庄子·缮性篇》说:“古之治道者,以恬养知,生而无以知为也,谓之以知养恬。知与恬交相养,而和理出其性。”其大意是说,知识是有害的,要追求“大道”,就必须恬静无为,任其自然,摒弃知识。而摒弃知识,才是真正的“知”。恬静无为养育了这个“知”,而这个“知”又反过来养育了恬静无为。二者“交相养”、相互促成,人性中就产生了“和理”(指至为纯粹平和的精神境界)。这个方法,就是“缮性”。缮是“治”的意思,治性,亦即养性之意。灵运在这里说,在此自然的环抱中,他感到自己已经达到了“恬知交相养”的境界,从此可以去讲究养生之道了。

这首诗虽然多了一个语言晦涩乏味的“玄言尾巴”,但它不仅模山范水方面极为生动、清新,而且对于游历的过程、时间,地点、心情,都交待得明白清晰,表现出一种登涉之趣。因此,读者读这首诗,仍然会在不知不觉中跟随着诗人攀岩泛流,徜徉于山光水色之中,从而获得与大自然交感会通的审美上的愉悦。

永初三年(422),谢灵运被降职外放永嘉任太守。诗人在郡不理政务,恣情遨游山水。每游一处,必有诗篇记胜。本诗即是诗人游览绿嶂山所作。

“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”。自战国楚宋玉《九辩》以来,“悲秋”就成为中国古典诗赋的传统主题。而前人以“九九重阳”为题材的诗章词作,更借凄清、萧瑟、衰飒的秋色状景托怨情、兴别恨,少有不着一“悲”字者。诸如王维的“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”、杜甫的“弟妹萧条各何在,干戈衰谢两相催”、杜牧的“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归”、苏轼的“万事到头都是梦,休休,明日黄花蝶也悲”等,或叙写羁旅他乡的孤寂清冷,或叙写羁旅他乡的孤寂清冷,或寄寓伤时忧国的凄怆痛楚,或倾吐落拓失意的抑郁苦闷,或抒发获罪被贬的万端感慨,皆“婉转附物,怊怅切情”。毛泽东的这首词却脱尽古人“悲秋”的窠臼,一扫衰颓萧瑟之气,以壮阔绚丽的诗境、昂扬振奋的豪情,唤起人们为理想而奋斗的英雄气概和高尚情操,独步诗坛。

此词以极富哲理的警句“人生易老天难老”开篇,起势突兀,气势恢宏。“人生易老”是将人格宇宙化,韶光易逝,人生短促,唯其易逝、短促,更当努力进取,建功立业,莫让年华付流水。“天难老”却是将宇宙人格化。寒来暑往,日出月落,春秋更序,光景常新。但“难老”并非“不老 ”,因为“新陈代谢是宇宙间普遍的永远不可抗拒的规律”(毛泽东《矛盾论》)。“人生易老”与“天难老”,一有尽,一无穷;一短促,一长久;一变化快,一变化慢。异中有同,同中有异,既对立又统一。这并非“天行键,君子以自强不息”这一古老格言的简单趋附,而是立足于对宇宙、人生的清理并茂的认知和深刻理解的高度,揭示人生真谛和永恒真理,闪耀着辩证唯物主义的思想光辉,具有极强的审美启示力。“岁岁重阳”承首句而来,既是“天难老”的进一步引申,又言及时令,点题明旨,引起下文:“今又重阳,战地黄花分外香”。“今又重阳”是“岁岁重阳”的递进反复,年年都有重阳节,看似不变,其实也在变,各不相同:如今又逢佳节,此地别有一番风光。

古有重阳登高望远、赏菊吟秋的风习。在历代诗文中,重阳节与菊花结下了不解之缘。而身逢乱世的诗人,往往借写菊花表达厌战、反战之情,即菊花是作为战争的对立面出现的。但毛泽东笔下的“黄花”却是和人民革命战争的胜利联系在一起的。这“黄花”既非供隐士高人“吟逸韵”的东篱秋丛,亦非令悲客病夫“感衰怀”的庭院盆景,而是经过硝烟炮火的洗礼,依然在秋风寒霜中绽黄吐芳的满山遍野的野菊花,平凡质朴却生机蓬勃,具有现实与象征的双重性,带有赋和比的特点。词作者是怀着欣悦之情来品味重阳佳景的。黄花装点了战地的重阳,重阳的战地因此更显得美丽。“分外香”三字写出赏菊人此时此地的感受。人逢喜事精神爽,胜利可喜,黄花也显得异常美丽;黄花异常美丽,连她的芳香也远胜于往常。这一句有情有景,有色有香,熔诗情、画意、野趣、哲理于一炉,形成生机盎然的诗境,既歌颂了土地革命战争,又显示了作者诗人兼战士的豪迈旷放的情怀。尽管“人生易老”,但革命者的青春是和战斗、战场、解放全人类的崇高事业联系在一起的,他们并不叹老怀悲,蹉跎岁月,虚掷光阴,而是以“只争朝夕”的精神为革命而战,一息尚存,奋斗不止。

下片承“岁岁重阳”“今又重阳”的意脉,写凭高远眺,将诗的意境向更深更阔处开拓。岁岁有重阳,秋去又秋来,“一年一度秋风劲”,这个“劲”字,力度极强,写出秋风摧枯拉朽、驱陈除腐的凌厉威猛之势,笔力雄悍,极有刚健劲道之美。此情豪迈异于东风骀荡、桃红柳绿、莺语燕歌、温柔旖旎的春日风光。但劲烈的西风、肃杀的秋气在作者心中引起的不是哀伤,而是振奋。诗人的感情、战士的气质决定了他的审美选择:“胜似春光,寥廓江天万里霜”。天朗气清,江澄水碧;满山彩霞,遍野云锦,一望无际,铺向天边,极写景色之瑰丽。

整首词有情有景,有色有香,熔诗情画意、野趣、哲理于一炉,形成生机盎然的诗境,既歌颂了土地革命战争,又显示了作者诗人兼战士的豪迈旷放的情怀。以壮阔绚丽的诗境、昂扬振奋的豪情,唤起人们为理想而奋斗的英雄气概和高尚情操。

这首《玉楼春》抒写闺怨,所创设的意境是:暮春时节,梁燕双飞,落红满地。女主人公愁倚锦屏,感到“春色恼人”,好天良夜而玉郎不见,不禁泪滴绣衫。全词意境优美,婉丽多姿。

上片写卷帘所见,怨情油然而生。首句用梁间燕语,表现“画堂”“寂寂”,以动写静,人物情感也寓于其中;“高卷”句在结构上是过渡;后两句是触景伤情:帘外“一庭春色”,本人公感到并不为己所有,故有“恼人”之感;而“满地落花”则又使她想到青春难再!

下片首二句用“愁倚”、“泪滴”写她触景伤精时的容态;结尾二句,点出原由。对月怀人,深为“四美”(良辰、美景、赏心、乐事)难全而伤心。

在艺术上,此词的一个重要特点是意象的装饰性特征。词中的“画堂”、“落花”、“锦屏”等都是较为典型的装饰性意象,在颜色、形状等方面都是有着鲜明的图案性质的。这些具有图案性质的意象构织出整体的图案。这些意象,并非是词人的兴会所得,而是具有审美抽象性质的意象构织而成的,也就是说,它们没有个体化的、殊相的特征,都是一种具有抽象意义的意象。它们缺少随机感兴的鲜活感,但却具有一些可以相互诠释的意味。文学语言的图案化,在晚唐五代词中是最为典型的。因此可以说,此词在一定程度上反映了晚唐五代词的共同特征。

关于此诗的主旨,历代学者看法很不一致,主要有两种意见。《毛诗序》云:“文王能官人也。”“官人”语出《尚书·皋陶谟》:“知人则哲,能官人。”意谓善于选取人才并授以适当官职。而姚际恒《诗经通论》则曰:“此言文王能作士也。小序谓‘文王能官人’,差些,盖袭《左传》释《卷耳》之说。”“作士”一语直接取自此诗的“遐不作人”。孔颖达疏:“作人者,变旧造新之辞。”朱熹《诗集传》:“作人,谓变化鼓舞之也。”概而言之,即为培育造就人才及鼓舞振作人心。其实这两种意见并无大异,小序着眼的是前三章,故得出“官人”的结论,姚氏着眼的是后二章,故得出“作士”的结论。“官人”也罢,“作士”也罢,都离不开周王的盛德。

全诗五章,每章四句。除第二章外,其余四章均以兴为发端,这在《大雅》中是罕见的。

首章以“棫朴”起兴。毛传释曰:“山木茂盛,万民得而薪之;贤人众多,国家得用蕃兴。”此是将棫朴喻贤人。而《诗集传》释曰:“芃芃棫朴,则薪之槱之矣;济济辟王,则左右趣之矣。”意为灌木茂盛,则为人所乐用,君王美好,则为人所乐从。此是将棫朴喻君王。毛传释兴,每每孤立地就兴论兴,所以兴与下文的关系往往显得牵强附会。朱熹释兴,总是将起兴句与被兴句有机地联系起来,符合其“先言他物以引起所咏之词”的兴的定义。就此章而言,朱熹的解释似更为合理。

首章是总述,总述周王有德,众士所归。而士分文、武,故二、三篇又分而述之,以补足深化首章之意。

二章四句皆为赋。前两句“济济辟王,左右左璋”承上两句“济济辟王,左右趣之”而来,而又启出下两句:“左璋峨峨,髦士攸宜。”“璋”有二解,一为“牙璋”,发兵所用;一为“璋瓒”,祭祀所用。马瑞辰《毛诗传笺通释》云:“此诗下章言六师及之,则上言左璋,当是发兵之事。故传惟言半圭曰璋,不以为祭祀所用之璋瓒耳。”据此,此章则与下章一样,均与武士有关。但马瑞辰注意了下章的“六师”而疏忽了此章的“髦士”。“髦士”在《诗经)中凡二见,另一为《小雅·甫田》中的“攸介攸止,烝我髦士”。《甫田》的髦士肯定为文士(多以为是田畯,即农官),故此诗恐亦不例外。所以璋还是训“璋瓒”为好。

三章以“泾舟”起兴。朱熹《诗集传》以为舟中之人自觉划动船桨实喻六师之众自觉跟随周王出征,云:“言‘淠彼泾舟’,则舟中之人无不楫之。‘周王于迈’,则六师之众追而及之。盖众归其德,不令而从也。”方玉润《诗经原始》亦云:“文王征伐,六师扈从,有似烝徒楫舟,则其作武勇之士也又可见。”齐诗根据此章末两句“周王于迈,六师及之”而断定此诗是言文王伐崇之事,后人多有从之者。其实以诗证史可信,以史证诗难信,况且把诗中所言一一坐实并无多大意义,所以还是把此章看作泛言为好。

如果说前三章是以众望所归来烘托周王的话,那么后两章则转为直接的歌颂了。

四章以“云汉”起兴。郑笺曰:“云汉之在天,其为文章,譬犹天子为法度于天下。”诸家多认为“云汉”乃喻周王。末句“遐不作人(何不培养人)”虽是问句,实则是肯定周王能培育人。严粲《诗缉》云:“董氏曰:‘遐不作人,甚言其作也。”’类似的用法还见于《小雅·南山有台》“乐只君子,遐不眉寿”、“乐只君子,遐不黄耇”。

末章的兴义较难理解。朱熹在《诗集传》中曰:“追之琢之,则所以美其文者至矣。金之玉之,则所以美其质者至矣。勉勉我王,则所以纲纪乎四方者至矣。”他还在《诗传遗说》中补充道:“功夫细密处,又在此一章,如曰‘勉勉我王,纲纪四方’,四方都便在他线索内牵著都动。”他答人问“勉勉即是纯一不已否?”又曰:“然。如‘追琢其章,金玉其相’,是那工夫到后,文章真个是盛美,资质真个是坚实。”二者合而言之,也就是说:精雕细刻到极致,是最美的外表,纯金碧玉到极致,是最好的质地,周王勤勉至极,有如雕琢的文彩和金玉的质地,是天下最好的管理者。如此释诗,似太迂曲,所以很多人并不把前两句视作兴,他们认为,“追琢其章”“金玉其相”的“其”指的就是周王,意谓周王既有美好的装饰,又有优秀的内质,而又勤勉不已,所以能治理好四方。