这是一首别后怀念恋人之作。首两句描绘眼前之景。东风,点明节令乃微风吹拂的春季。东风日吹,气候日暖,柳枝日长,枝叶婆娑茂密起来,渐渐地将阡陌隐蔽起来,再加是在月光朦胧的夜间,往日一览无余的道路,在柳枝的掩映下,似乎变得神秘起来,悠长起来,有如一条无穷无尽的绿带,盘绕于田野,这是白天所见;一片轻云掩映下,月光暗淡多了,在暗月的辉映下,白日盛开的花儿似隐似现,显得不那么饱满了,这是夜晚所见。两句细腻地刻画了春光灿烂时节的美好景象,为下文的伤怀、回首起了铺垫。

“应念画眉人,拂镜啼新晓”,在这月色朦胧的夜景,满怀羁旅愁情的词人心里不能平静。尤其是当此春风轻拂,柳枝飘摇之时,词人敏感的心灵一阵颤动,不由得想起了远在京城的恋人:此时此刻的她,一定也正陷入对自己的深深怀念中,分别愈久,悲愁愈增,昔日风采当因别后彻夜未眠的相思而黯然失色,以致清晨拂镜自照时,常会因亲睹自己消瘦的面容而悲声啼哭。这两句全从对方设想,写得隐微含蓄,前句写其思,后句写其清晨理妆时的啼,包含无限潜台词和暗场戏,曲曲传达出女主人公幽微隐约的心理。

“伤心南浦波,回首青门道”。这两句回忆别时情态,兼点恋人所在。前句重写留者,后句重写去者,既写对方,也写自己,层层推衍出上片思念之因。按相思相守多日,故当时分别,深感再逢杳杳无期,留者固情意缠绵,黯然伤神,去者亦恋恋不舍,一步一回首。但去者又不得不去,留者又不能不放,当此之际,那种凄哀悱恻的别离神态于作者的刺激真是太强烈了,以致在头脑中留下了一种永不磨灭的印记,至今尚记忆犹新。

“记得绿罗裙,处处怜芳草”。分离已久,可思而不可近,可念而不可即,唯分别时身穿绿罗裙的倩影,最为醒目,最为亲切。羁旅生涯中,每逢随处可见的芳草绿荫,总会产生一种特殊的亲切感,仿佛那荫荫碧草,就是她那身着绿罗裙的可爱身影,飘飘荡荡,幻化而成。春天的芳草,时时都有,处处可见,所以,这种对恋人深刻的眷恋感,似乎时时处处,都能得倾注,获得满足。这两句,实际源于五代牛希济《生查子·春山烟欲收》原句,但牛词中的两句,是作为女主人公与男友分别时的叮嘱语出现的,贺铸原封不动拈用牛词原句,主要是抒发与情人长久分别后男主人公的一种心理活动。他采用巧妙的移情手法,借助于绿色这一特殊的色彩,将现实中的人与自然中的景紧密结合起来,使遥远的空间与悠久的时间借助于想像的翅膀相连结,作者对恋人的思念,亦似乎借助于随处可见的芳草绿荫,得到了一种充分的心理满足。然想像归想像,现实归现实,两者毕竟不是一回事。作者相思的苦痛透过这种貌似轻松的洒脱语而愈显强烈,这也正是这首词的艺术魅力的体现。

“斜月横,疏星炯”是环境描写,烘托出悲凉的氛围,也为下文作铺垫。有漏壶滴水声、霜叶坠落声和秋虫的鸣叫声。衬托秋夜的漫长和寂静,借以表达作者内心的孤寂难平。表达了忧国忧民之情。“双眸未易扃”则可以看出此时作者的状态是心绪不宁,难以入睡的。“双眸未易扃”与“不道秋宵真永”前后呼应,正是作者彻夜难眠,才感到秋夜漫长。

结构上,承上启下,与上文的外在环境的凄清相应和,为下文抒壮志未酬和忧国忧民之情作铺垫。

“薄酒何曾得醉!”这句话是定语后置句,词人借酒消愁,却不能醉。原因在于他心忧天下。通过“天下事,少年心,分明点点深”这些诗句,表达了忧国忧民情,表达了反清复明壮志未酬之情。通过“薄酒何曾得醉”可以看出词人愁之重、深。

全词格式工整对仗,上片写景,下片言志。作者秋宵长夜难眠,以酒求醉、求眠不得,其根本原因在于忧国忧民的情怀,作者借“更漏”以抒情怀。本词中写长夜不能入睡,为更漏声所恼。末三句感怀家国身世,更觉情意深挚,含蕴不尽。

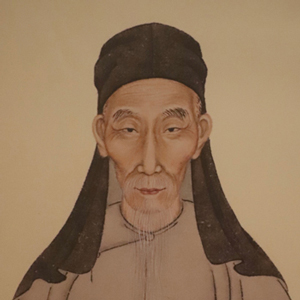

此诗以自嘲的口吻,抒写平生到处漂泊,功业只是连续遭贬。诗人面对当年自己的画像,抚今追昔,感慨万千,既有对目前垂垂老矣的描述,也有对自己一生的总结,多重感情交织在一起。造语苍凉,寓庄于谐,言有尽而意无穷。

苏轼诗清新豪健,在艺术表现方面独具一格。本诗更是语出惊人,开端便说自己心如死灰,乍看似与诗人一向旷达豪爽的性格很不相附,然了解了诗人的经历、心情后,就不能不对作者这种心死之哀寄予深切的同情。

作此诗时,是苏轼去世前两个月,作者已年逾花甲,堪堪走到了生命的尽头。回首自己的一生,几起几落,失意坎坷,纵然有忠义填骨髓的浩瀚之气,也不得不化为壮志未酬的长长叹息。作者只能慷慨悲歌,自叹飘零。接下来的“身如不系之舟”指自己晚年生活的飘泊不定,抒写羁旅漂泊的忧伤情怀。如果仅限于“入乎其内”的抒写人生的苦闷,苏轼也就不成为令人发出会心微笑的“东坡老”。他不会,也不屑在哀愁中沉沦。

且看后两句“问汝平生功业,黄州惠州儋州:”一反忧伤情调,以久惯世路的旷达来取代人生失意的哀愁,自我解脱力是惊人的。苏轼认为自己一生的功业,不在做礼部尚书或祠部员外郎时,更不在阀州、徐州、密州(作者曾在此三地作过知府)。恰恰在被贬谪的三州。真是“满纸荒唐言”,然而这位“东坡看”最能够“白首忘机”。失意也罢,坎坷也罢,他却丝毫不减豪放本色,真是不可救药的浪漫。末两句,语带诙谐,有自我调侃的意味,却也深刻地传达了作者此刻的微妙心情。

整首诗庄中含谐,直中有曲。表现了东坡其人其诗特有的风格。读之使人击节可叹,极易受感染。